|

| Праведный Авраам |

Память 9 октября и в Неделю праотец.

Родословие Авраама восходит к Симу (Быт. 11, 10-26), его отцом был Фарра, у которого родились сыновья: Аврам, Нахор, Аран (Быт 11, 26). С Авраама начинается новый этап «священной истории» послепотопного времени: прежнему ходу домостроительства Божия противопоставляется новое начало истории с Авраама (ср. Быт 11, 4 и Быт 12, 2).

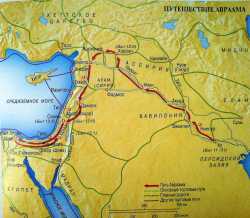

Книга Деяний святых Апостолов говорит о том, что Бог явился Аврааму еще в Месопотамии, прежде переселения в Харран (Деян 7, 2). Вместе со своим отцом Фаррой, племянником Лотом и женой Сарой он вышел из крупного по тем временам нижнемесопотамского города Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаан (Быт 11. 31). Фарра, который, как и отцы Израилевы, служил иным богам (Нав 24, 2), не дошел до Ханаанской земли и умер в Харране (Быт 11, 32).

75-летнего же Авраама Господь призывает идти дальше: "...пойди из земли твоей, от родства твоего [и иди] в землю, которую Я укажу тебе" - и дает ему обетование о великом потомстве и благословении: "И Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое; и будешь ты в благословение; Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные" (Быт 12, 1-3).

Переселившись в Ханаан, Авраам дошел до Сихема. Там данное ему обетование было дополнено: Господь обещает отдать потомству Аврааму эту землю (Быт 12, 7). Авраам поселился в достаточно густо населенной по тем временам части Ханаана.

В местах явления Господа Авраам строит Ему жертвенники, ставшие впоследствии святынями (Быт 12, 7 - в Сихеме; Быт 12, 8 - в Вефиле; Быт 13, 8 - в дубраве Мамре близ Хеврона).

Из-за начавшегося в Палестине голода Авраам со своими людьми переходит в Египет. Здесь он выдал Сару за свою сестру, чтобы египтяне, увидев красоту Сары, не убили его. Целомудрие Сары было сохранено Богом, поразившим фараона и дом его; Авраам же с семейством вернулся в Ханаан, получив большие дары от фараона (Быт 12, 10-20).

|

| Путешествие Авраама |

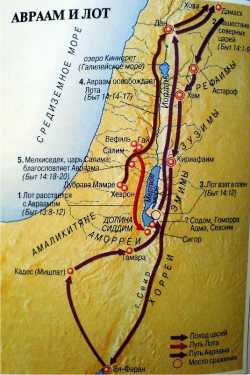

В этом рассказе об Аврааме впервые в Ветхом Завете появляется слово «еврей» (Быт 14, 30). По возвращении с войны произошла встреча Авраама и Мелхиседека, царя Салимского, священника Бога Всевышнего, который вынес Аврааму хлеб и вино и благословил его, Авраам же, в свою очередь, выделил Мелхиседеку десятину от добычи (Быт 14, 17-24).

Бездетному, состарившемуся Аврааму, готовому уже назначить наследником своего управляющего Елиезера, Бог дает обетование о наследнике и умножении потомства, которое будет столь же многочисленно, как звезды на небе (Быт 15, 5). Авраам поверил в это обетование, и Господь вменил это ему в праведность.

Господь заключил с Авраамом завет, который сопровождался жертвоприношением, предсказал ему судьбы его потомков, вплоть до их возвращения в Ханаан из египетского рабства, и определил границы будущего израильского государства - «от реки Египетской до великой реки Евфрата...» (Быт 15, 7-21).

Тем временем престарелая Сара, согласно существовавшему обычаю, предложила Аврааму «войти» к ее служанке Агари, чтобы Сара могла «иметь детей от нее»; так у Авраам родился сын Исмаил(Быт 16). Господь вновь явился Аврааму и сообщил ему требование, относящееся ко всей его жизни: «Ходи предо Мною и будь непорочен» (Быт 17, 1). Он заключил с Авраамом «завет вечный», дав обетование о том, что тот станет отцом множества народов, а Господь будет Богом Авраама и его потомкам, рожденным от Сары (Быт 17, 8).

|

| Переселение Авраама, Й. Мольнар, 1850 г. |

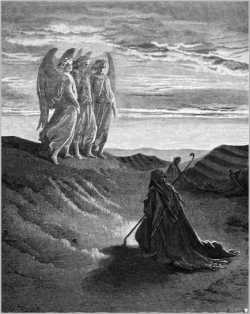

Бог еще раз явился Аврааму в виде трех странников (Быт 18), которых Авраам и Сарра гостеприимно встретили. Господь вновь обещает Аврааму, что Сарра родит сына. От Авраама путники отправились покарать нечестивые города Содом и Гоморру. Авраам же ходатайствует пред Господом о помиловании города, в котором найдутся хотя бы 10 праведников (Быт 18, 22-33).

Во исполнение обетования о сыне у девяностолетней Сарры Сарры и столетнего Авраама родился Исаак (Быт 21, 5), затем последовало удаление Исмаила и Агари(Быт 21, 9-21).

Тяжелейшим испытанием веры Авраама явилось повеление Господа принести в жертву обетованного наследника Исаака: «Возьми сына твоего единственного, которого ты возлюбил, Исаака, и пойди в землю Мориа и принеси его там в жертву всесожжения» (Быт 22, 2). Авраам повиновался, но в последний момент Ангел Господень останавливает жертвоприношение, и вместо Исаака в жертву приносится овен. В награду за веру и покорность Авраама Господь подтвердил с клятвой данные ранее обетования: благословения, умножение потомства и благословения в семени Авраама всех народов земли (Быт 22, 15-18).

После смерти Сарры Авраам женился на Хеттуре и имел от нее еще 6 сыновей (Быт 25, 1-4). Умер Авраам в возрасте 175 лет, «в доброй седине, престарелый и насыщенный [жизнью]» и был погребен в пещере Махпела - месте погребения Сарры (Быт 25, 7-10).

Более поздние библейские авторы и межзаветная литература, восстанавливая в евреях веру (Ис 51, 2), напоминает о любви Бога к Аврааму (Авраам - «друг Божий»: 2 Пар 20, 7; ср. Ис 41, 8) и клятвенном обетовании Господа, что Он даст потомству Авраама землю (Исх 32, 13; Исх 33, 1; Втор 1, 8; Втор 6, 10; Втор. 7, 2 и др.), об избрании Авраама (Неем. 9, 7-8). Для эллинизированных иудеев Авраам остается примером покорности Господним заповедям (Сир 44, 20; 1 Мак 2, 52; Юб 6. 19; 4 Мак 16, 20 и др.), воплощением эллинистического идеала добродетели (Прем 10, 5; 4 Мак 16, 20; Philo. De Abrahamo. 52-54).

Значение Авраама в свете Нового Завета

|

| Авраама в Ханаане |

Благословение Авраама и завет с ним исполнились в Иисусе Христе (Деян 3, 25). Евангелист Матфей начинает родословие Иисуса с Авраама (Мф 1, 2), чтобы показать, что Мессия Иисус не только сын царя Давида, но и истинный потомок Авраама (Мф 1, 1), на котором сбылись пророчества Ветхого Завета. Евангелист Лука упоминает Авраама не только как одну из фигур в родословии, восходящем к Адаму (Лк 3, 34), но и как выдающуюся личность в истории Израиля (Деян 3, 13; Деян. 7, 32; Деян. 13, 26; ср. Деян. 7, 2-8, 16-17). Ап. Павел подчеркивает исторические привилегии Израиля также с помощью выражения «семя Авраама» (Рим 9, 7; Рим. 11, 1; 2 Кор 11, 22;), однако настоящее эсхатологическое сыновство признает только за детьми обетования (Рим 9, 7-9; Гал 4, 22-31), т. е. за теми, кто принял веру.

Именно вера Авраама имеет решающее значение для решения вопроса о соблюдении ветхозаветного Закона. Авраам - прототип верующего, доказательство того, что не только иудеи, но и язычники могут достигнуть спасения, уверовав во Христа (Рим 4). Св. ап. Павел подчеркивает именно обетование Аврааму и его веру: еще необрезанный Авраам оправдан благодаря своей вере и в силу данного по благодати обетования (Рим 4, 13-15). Согласно Гал 3, благословение Авраама народам понимается как весть об оправдании язычников (Гал 3, 7-9): только те, кто верят во Христа, суть семя Авраама и наследники обетования (Гал 3, 29).

Подчеркивается спасительное преимущество обетования Авраама перед Законом Моисея (Гал 3. 17-18), ибо обетование Авраама рассматривается как «завет о Христе», а под «семенем» ап. Павел понимает Самого Христа (Гал 3. 16), но тем самым и всех верующих во Христа, являющихся членами единого Тела Христова(1 Кор 6. 15; 12. 27). Иак 2. 21-24 называет Авраама, получившего оправдание по его делам, образцом покорности воле Бога [1].

Значение Авраама в христианском богословии

|

| Авраам приносит в жертву Исаака, Е. Рейтен, 1849 г. |

Отцы Церкви и христианские писатели использовали историю Авраама для наставления в добродетели, как назидательный урок благочестия, видят в ней прообразования, указывающие на новозаветную истину Христову, и даже аллегорическое изображение шествия падшей души под божественным покровительством по пути совершенства. Вера в то, что в событиях жизни патриархов предвещалось буд. таинство Христово, выражена и в богослужебных песнопениях: "Во отцех Боже предвозгласил еси таинственно хотящее быти на земли Бого явление таинственне, превечнаго Сына Твоего от Девы, во Аврааме, Исааке и Иакове, Иуде и прочих, Иессеи и Давиде, и пророцех всех, Духом предвозвещая в Вифлееме Христа явльшася, сущыя в мире вся взывающа" [4]. По мнению церковных писателей, Бог призвал Авраама благодаря его личному благочестию, засвидетельствованному прежде в борьбе с халдейским идолопоклонством [5], Авраам при этом должен был стать охранителем и учителем веры и нравственности среди окружающих язычников [6].

Завет с Авраамом не исключал прежних заветов с родом человеческим, и язычники, т. о., не были лишены участия в завете Божием [7]. Обетование об умножении потомства и благословении всех племен земных (Быт 12) относится ко всему человечеству, на которое через Потомка патриархов должно снизойти благословение Божие [8].

Описание пути Авраама из Харрана в землю обетованную (Быт 12) давало материал для аллегорического истолкования его как указания на путь, по которому должен идти человек в познании Бога [9], и как восхождения падшей души человека на путь добродетели [10], ср.: Тропарь 3-й песни Великого канона Андрея Критского: "Авраама слышала еси душе моя, древле оставльша землю отечества, и бывша пришельца сего произволение подражай" [11]

В 318 домочадцах Авраама (Быт 14, 14) святые отцы - составители богослужебного чина Православной Церкви усматривали прообраз числа участников I Вселенского Собора - указанный отрывок читается в день памяти Собора [12].

В хлебе и вине, поднесенных Мелхиседеком Аврааму (Быт 14), многие видели прообраз Евхаристии[13].

В согласии с учением ап. Павла святые отцы в своих комментариях к Посланию к Римлянам понимают веру Авраама как прообраз новозаветной веры в искупительное событие спасения во Христе (Рим 4, 22-25). В богослужении Господь Иисус Христос, как потомок Авраама по плоти, сопоставляется с христианами как потомками Авраама по вере "Христа родив по плоти, верою родоначальниче отче Аврааме, явился еси языков духом отец яве" [14].

Оправдание (необрезанного) Авраама верою остается постоянным аргументом в полемике с иудеями с целью доказать превосходство христианской веры над обрядовым законом Моисея [15].

В назидательной проповеди вера Авраама, его покорность Богу и готовность пройти испытание веры остаются образцом для подражания [16].

Прообраз новозаветного таинства Крещения усматривался некоторыми толкователями в обрезании Авраама [17].

В явлении Аврааму трех странников (Быт 18) многие видели тайну откровения всей Св. Троицы в Ветхом Завете [18]; «Видите ли... Авраам встречает трех, а поклоняется единому?.. Узрев трех, он уразумел таинство Троицы, а поклонившись как бы Единому, исповедовал Единого Бога в трех Лицах» [19]; такое понимание этого события отразилось и в православных богослужебных текстах: "Видел еси, яко же есть мощно человеку видети Троицу, и Тою угостил еси яко друг присный преблаженне Аврааме: темже мзду приял еси страннаго гощения, еже быти тебе безчисленных языков отцу верою" [20], "Древле приемлет Божество едино триипостасное священный Авраам" [21].

Нужно, однако, заметить, что многие отцы и учители Церкви считали, что у дубравы Мамре Аврааму явились Господь, а именно Второе Лицо Троицы, и два сопровождавших Его ангела [22]; о явлении Аврааму Сына Божия говорится в византийской гимнографии: "В сени Авраам узре, еже в Тебе Богородице, таинство, Сына бо Твоего безплотнаго прият" [23].

|

| Переселение Авраама, Гюстав Доре, 1865 г. |

Прообразовательный смысл усматривался в сцене приношения в жертву Исаака (Быт 22). Уже для св. Мелитона Сардийского[28] овен прообразует Христа, освобожденный от цепей Исаак - искупленное человечество. Древо символизирует Крест, место жертвоприношения сравнивается с Иерусалимом. Исаак, идущий на жертвоприношение,- это также прообраз Христа и его страданий. Св. Ириней Лионский[29] сравнивает Авраама, готового принести сына в жертву, с Богом-Отцом, который посылает Христа для искупления человечества. Это толкование Исаака как прообраза Христа становится общим мнением отцов [30].

По мнению святых отцов, Сам Господь засвидетельствовал прообразовательное значение жертвоприношения Исаака в отношении к голгофской Жертве, когда сказал: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался» (Ин 8. 5-6) [31]. О прообразовательном значении этой жертвы свидетельствуют песнопения православного богослужения: "Авраам убо иногда сына жряше, заклание предвоображая вся Содержащаго, и ныне в вертепе тщащагося родитися" [32], "Твое заколение предъизобразуя Авраам Христе, егоже роди сына, на горе повинуяся Тебе Владыко, якоже овча, взыти пожрети хотяй верою: но возвратися радуюся с ним, и славя и превознося Тя избавителя мира" [33], "Образ Христовы страсти был еси яве Исааче, возводимь отчим благопокорением еже закалатися" [34].

Жертва Авраама часто трактуется как прообраз Агари в анафорах Евхаристической жертвы Литургий Востока и Запада - напр., Литургии ап. Марка [35], римской мессе [36].

В христианских евхологических и гимнографических текстах встречается образ «лона», или «недр», Авраама как синоним рая (ср. Мф 8. 11; Лк 16. 22-26): «Помяни, Господи… православных… Сам упокой их… в Царстве Твоем, в наслаждении райском, в недрах Авраама, Исаака и Иакова…» [37], "Сладок рай: Авраамова бо недра патриарха греют вас в селех вечных, мученицы четыредесяте" [38] и др.

Имя Авраама часто употребляется в иудейских и христианских молитвах как составная часть обращения к Богу («Боже Авраамов», «Боже Авраама, Исаака и Иакова», «Боже Авраамов и Израилев» и т. д.) ср. начало молитвы Манассии "Господи Вседержителю, Боже отец наших, Авраамов и Исааков и Ияковль, и семене их праведнаго" [39].

Библейская критика

|

| Авраам и Лот |

Наряду с этим в апологетической традиции XIX-XX вв., защищавшей свидетельства Свящ. Писания от возражений отрицательной критики, зап. и правосл. ученые приводили аргументы в пользу историчности повествований о ветхозаветных патриархах [40].

У историков в большинстве случаев не вызывает сомнения историчность персон ветхозаветных патриархов. В пользу историчности Авраама говорит то, что имя Авраам не вымышленное имя мифического персонажа и не эпоним этнической группы, но встречающееся и в др. внебиблейских источниках личное имя [41]. Имя Аврам (от Быт 11, 26 до Быт 17, 5), вероятно, краткая форма имени Авирам (евр. , - [мой] отец высок, возвышен) и встречается в 3 Цар 16, 34, по своему значению, возможно, является теофорным эпитетом, подчеркивающим величие Господа.

Имя Авраам - диалектный вариант к Аврам, который встречается в егип. текстах XVIII в. до Р. Х. в форме Aburahana. Имя Авраам сравнивали с аккад. личными именами: напр., Aba(m) rama (времен первой вавилонской династии) или ассир. Aba-rama (люби отца; VII в. до Р. Х.) - имя невестки царя Синахериба. Согласно У. Олбрайту [42], значение имени Авраама - «он велик в том, что касается его отца» (т. е. имя указывает на знатное происхождение его носителя). Теофорное значение западносемит. имени А. подчеркивал М. [43]: «[мой] Отец (т. е. Бог покровитель) возвышен».

Исторический анализ библейских рассказов о религии ветхозаветных патриархов (с привлечением археологического и эпиграфического материала) показал, что библейские сообщения о ней отражают древнейшую догосударственную традицию Израиля и, след., в случае ветхозаветных патриархов речь идет о реальных исторических личностях, независимо от того, как конкретные историки представляют себе их образ и связь с последующей историей Израиля.

Археологические открытия 2-й пол. XX в. (особенно в Нузи и Мари) показали, что предание о ветхозаветных патриархах отразило исторические реалии среднебронзового века (1-й пол. II тыс. до Р. Х.) и обнаруживает определенные параллели с обычаями, нравами и правовыми представлениями древневост. культур этого времени [44] и т. о. подтверждают сообщения Библии [45].

Попытки ученых точно датировать время ветхозаветных патриархов с использованием данных археологии не приводят, однако, к единому мнению, предлагаются даты: XX/XXI в. до Р. Х.[46]; между XX и XVI вв. [47]; XIX/XVIII в. [48].

Иконография

Сюжет жертвоприношения Авраама (Быт 22), символизирующий новозаветную жертву, получил широкое распространение в раннехрист. искусстве; одно из наиболее ранних изображений находится в росписи синагоги в Дура-Европос, ок. 250 г. Этот сюжет встречается в росписях катакомб [49], рельефах саркофагов, украшает евхаристические сосуды. Иногда Авраам изображается безбородым юношей в короткой тунике (напр., стеклянная чаша IV в., найденная в 1888 г. в Булонь-сюр-Мер [50]), но обычно Авраам - муж с бородой, в тунике и паллиуме (в Дура-Европос - с темными волосами; в росписях катакомб, мозаиках Санта-Мария Маджоре в Риме, 432-440 гг.,- с короткими седыми).

Среди вариантов изображения жертвоприношения Авраама чаще всего встречается композиция, где Авраам левой рукой держит за волосы коленопреклоненного Исаака, в правой руке - занесенный нож; слева от Авраама у дерева - овен, в небесном сегменте - десница Божия. Иногда позади Авраама изображен ангел (рельеф саркофага Юния Басса, 359 г. (Музеи Ватикана) - ангел представлен в виде юноши без крыльев). Этот тип иконографии удержался в визант. и в древнерус. искусстве.

С IX в. Авраам начинает изображаться с нимбом [51]. Вместо десницы Божией в небесном сегменте или около него чаще помещается ангел (Хлудовская Псалтирь. IX в. [52]); фреска собора Св. Софии в Киеве, сер. XI в., мозаики Палатинской капеллы в Палермо, 50-60-е гг. XII в., и кафедрального собора в Монреале (Юж. Италия), 1180-1190 гг.; роспись в жертвеннике ц. Рождества Богородицы Снетогорского мон-ря в Пскове, 1313 г.).

С XII в. Авраам, как правило, изображается старцем с длинными седыми волосами. С XVI в. сцена жертвоприношения Авраама в русских рукописях помимо иллюстраций Псалтирей известна в миниатюрах Палеи, Хронографов, Лицевого Летописного свода, Библии (Псковская Палея. 1477 г.: миниатюры сер. XVI в. [53]); и в клеймах икон (напр. Св. Троица с деянием, сер. XVI в. (ГРМ); Св. Троица в бытии, 1580-1590 гг. (СИХМ) и др.).

Другой сюжет - Явление трех ангелов Аврааму, или Гостеприимство Авраама (см. Святая Троица). Самое раннее из дошедших до нас изображений сохранилось в катакомбах на Виа-Латина, IV в.: к сидящему под деревом Аврааму подходят трое юношей в туниках с клавами и паллиумах; около Авраама - телец. В мозаиках нефа Санта-Мария-Маджоре в Риме, 432-440 гг., где подробно иллюстрируется история Авраама, явление ангелов и трапеза изображены в 2 сценах. В Сан-Витале в Равенне, ок. 547 г., Гостеприимство Авраама и жертвоприношение объединены в одну композицию, расположенную на стене вимы напротив жертвоприношения Авеля и Мелхиседека, т. о. подчеркнуто символическое значение события как прообраза Евхаристии. Тот же смысл имеют гостеприимство и жертвоприношение Авраама во фресках ц. Св. Софии в Охриде, 50-е гг. XI в., и собора Св. Софии в Киеве, сер. XI в. Различные эпизоды из жизни Авраама представлены в миниатюрах рукописей (Венский Генезис (VI в. Vien. gr. 31); Коттон Генезис (Кон. V - нач. VI в. [54]); Пятикнижие Ашбурнхама (VII в. [55]) и др.), а также в иллюстрациях Псалтирей IX-XVII вв. В ряду сцен библейского цикла явление ангелов и трапеза представлены в мозаиках Палатинской капеллы в Палермо, 1143-1146 гг., собора в Монреале, 1180-1190 гг., Сан-Марко в Венеции, XII - нач. ХIII в. С XVI в. ветхозаветные события, в т. ч. история Авраама, изображаются в рус. монументальных росписях (ц. Св. Троицы в Вязёмах, кон. XVI в.), а также в клеймах икон Св. Троицы с деянием.

Наряду с ветхозаветными сценами в визант. искусстве разрабатывается иконография, основанная на евангельской притче о богаче и бедном Лазаре (Лк 16, 22), получившая название «Лоно Авраамово». Самое раннее из известных изображений - миниатюра Гомилий Григория Назианзина (880-882 гг. [56]), где сидящий на престоле Авраам держит на коленях фигурку Лазаря, символизирующую его душу. В Псалтири Барберини (1092 г. [57]) А. с фигуркой в руках сидит под деревьями. В иллюстрациях Псалтирей встречаются многочисленные изображения Авраама, иллюстрирующие различные тексты о праведниках, рае, праведной жертве. Композиция «Лоно Авраамово», символизирующая рай, входит как один из элементов в цикл «Страшного Суда» (Евангелие. XI в. [58]). Вместе с Авраамом в раю изображаются сидящие на престоле ветхозаветные патриархи Исаак и Иаков, за пазухами которых находятся детские фигурки - души праведных (напр., фрески Дмитриевского собора во Владимире, кон. XII в.). В XVI в. в рус. храмовых росписях «Лоно Авраамово» помещается в диаконнике (Архангельский собор Московского Кремля, ц. Св. Троицы в Вязёмах), что связано с традицией совершения здесь заупокойных служб (Стоглав. Гл. 13). В палеологовском искусстве изображение Авраама в числе ветхозаветных праведников встречается в храмовых росписях монастыря Хора (Кахрие-джами) в Константинополе, 1316-1321 гг., ц. Феодора Стратилата в Новгороде, 80-е гг. XIVв.

Авраам в иудаизме

|

| Авраам и три ангела, Гюстав Доре, 1852 г. |

Один из наиболее ярких примеров этому - в трактате Бамидбар Рабба 2, где появление Авраама «после двадцати поколений, от которых не было никакой пользы», сравнивается с тем, как на пути странника в пустыне встречается плодоносное и раскидистое дерево с источником. Здесь же отмечены и основные заслуги Авраама, которые практически очерчивают всю тематику аггадических повествований об Аврааме: Авраам самоотверженно служил Господу (выдержал испытание, будучи брошен в огненную печь); отличался особым гостеприимством (содержал гостиницу, где давал пропитание всякому путнику); Авраам - наставник истинной веры («приводил людей под крылья Шехины»); возвещал славу Господа всему миру. Сообщается, что Авраам вырос среди идолопоклонников (на основании Нав 24, 2).

Его отец Фарра зарабатывал на жизнь изготовлением и продажей идолов [59]. Созерцая земные и небесные явления, смену светил, Авраам самостоятельно пришел к пониманию истинного, Единого Бога, Творца и Управителя вселенной. В видении Бог Сам открыл Себя новообращенному Аврааму [60].

Придя к истинной вере, Авраам стал проповедовать Единого Бога и бороться с идолослужением. Поначалу он пытался убедить отца, братьев и покупателей идолов в бессмысленности поклонения им, затем разбил и сжег изготовленные отцом идолы [61]. За это он был схвачен [62], из которой его спас Сам Бог. Испытание огнем - одно из 10 испытаний (бесплодие Сары, война с царями, обрезание, жертвоприношение Исаака и др.), выпавших на долю Авраама [63].

Особая праведность Авраама заключалась в том, что он соблюдал все заповеди и установления Торы еще до того, как они были даны на горе Синай [64]. При обращении Авраама получил от Бога кн. Закона [65] и установил порядок произнесения утренней молитвы и некоторые правила [66]. Особая близость Авраама к Богу («друг Божий» [67]) отражена и в том, что он - Его «первый пророк» [68].

В апокалиптической литературе рассказывается о том, что Авраам довелось увидеть многие тайны, в т.ч. и загробные. Ангел Божий Агари научает Аврааму ивриту, чтобы тот мог разгадать секреты всех древних книг [69].

Иосиф Флавий и др. указывают на широту и разнообразие познаний Авраама: он сведущ в астрономии и арифметике [70]; Аврааму приписывается авторство «Книги Творения», возможно, на основании Берешит Рабба 43 : 7, где говорится, что Авраам благословляется так, «будто участвовал со Мной в творении мира».

Авраам - первый прозелит и прототип всех прозелитов [71], лично обративший многих к истинной вере [72].

В День искупления (Йом-Киппур) Бог смотрит на кровь обрезания Авраама, ради которой Он прощает грехи [73]. Авраам и праотцы считались гарантами спасения их потомков, т. к. Бог заключил с Авраамом завет, который будет существовать вечно [74], поэтому в конце времен Он дарует Израилю спасение [75].

Не только завет с Авраамом, но и его праведность считается гарантией спасения его потомков [76]. Благодаря заслугам Авраама Израиль существует перед Богом [77], искупляются грехи Израиля [78].

Авраам в исламской традиции

Арабы, как и евреи, считают Авраама родоначальником их народа. Предания об Аврааме были распространены среди арабов задолго до проповеди Мухаммеда. В мусульманской традиции он именуется «халил Аллах» (друг Бога), «имам» (предводитель), «ханиф» (исповедующий единобожие).

Коран говорит об особом к нему благоволении Аллаха: «Мы избрали его уже в ближнем мире, а в будущем, он, конечно, среди праведников» (Коран 2. 124). Мусульмане считают его вместе с Исмаилом строителем их главной святыни - Каабы [79].

Авраам считается учредителем хаджа. Центральное место в исламской традиции занимает представление о «религии Авраама» (Миллат Ибрахим), собственно наименование Ислама. Согласно этому представлению, Авраам исповедовал первоначальную, наиболее чистую форму единобожия (Коран III 58, 60-61). Последующие пророки появились именно для того, чтобы исправить те искажения, которые привнесли люди в религию.

Именно первоначальную религию Авраама возрождал Мухаммед, т.о., «религия Авраама», с т. зр. мусульман, явилась источником трех богооткровенных религий: иудаизма, Христианства и ислама.

Литература

- Origenes. Homiliae in Genesim 3-11 // GCS Origenes. Bd. 6. S. 39-100;

- Григорий Богослов, св. Слово о Боге Сыне // Творения. Ч. 3. М., 1843;

- Григорий Нисский, св. О Божестве Сына и Духа и похвала праведному Аврааму // Творения. Ч. 4. М., 1862;

- Ambrosius Mediolanensis. In epistula ad Rom. Cap. 4 // PL. 17. Col. 91;

- Prudentius. Psychomachia. Praefatio // PL. 60. Col. 11-20; Vita Barlaam et Joasaph // PG. 96. Col. 909;

- Petrus Comestor. Historia Scholastica // PL. 198. Col. 1091-1109;

- Щеглов Д. Призвание Авраама и историческое значение этого события. К., 1874;

- Протопопов В. Библейские ветхозаветные факты по толкованиям святых отцов и учителей церкви. Каз., 1897. С. 71-88;

- Александров Н., свящ. История еврейских патриархов (Авраама, Исаака и Иакова) по творениям св. отцов и других писателей. Каз., 1901. С. 14-146;

- Лопухин. Толковая Библия. Т. 1. С. 85-150;

- Лопухин. Библейская история при свете новейших исследований и открытий: Ветхий Завет. СПб., 1889, 1998р. Т. 1. С. 231-351;

- Зыков В. И., свящ. Библейский патриарх Авраам: библ.-ист. апологет. очерк. Пг., 1914;

- Noth M. Die israelitischen Personnennamen im Rahmen der gemeinsemitischen Namengebung. B., 1928;

- Jeremias J. Abraam // ThWNT. Bd. 1. S. 7-9;

- Wooley L. Abraham: Recent Discoveries and Hebrew Origins. L., 1935;

- Albright W. F. The Names Shaddai and Abram // JBL. 1935. Vol. 54. P. 173-204;

- ibid. Abram the Hebrew: A New Archeological Interpretation // BASOR. 1961. Vol. 163. S. 36-54;

- Lerch D. Isaaks Opferung christlich gedeutet: Eine auslegungsgesch. Untersuchung. B., 1950. (BHTh; 12);

- Glueck N. The Age of Abraham in the Negeb // BA. 1955. Vol. 18. P. 1-9;

- Bright J. The History of Israel. L., 1960;

- Vaux R. de. Die hebräischen Patriarchen und die modernen Entdeckungen. Münch., 1961;

- ibid. Histoire ancienne d'Israel. P., 1971. T. 1: Des origenes à l'installation en Canaan;

- Μπρατσιώτης Π. Ι. ̓Αβραάμ // ΘΗΕ. Τ. ῾. Στλ. 59-62;

- Cazelles H. Patriarches // DBS. 1966. T. 7. P. 81-156;

- Weidmann H. Die Patriarchen und ihre Religion im Lichte der Forschung seit J. Wellhausen. Gött., 1968. (FRLANT; 98);

- Lord J. R. Abraham: A Study in Ancient Jewish and Christian Interpretation. Duke, 1968;

- Clements R. Abraham // ThWAT. Bd. 1. S. 53-62;

- Светлов Э. [Мень А.] Магизм и единобожие. Брюссель, 1971. Т. 2. С. 171-193;

- Thompson T. L. Historisity of the Patriarchal Narratives: The Quest for the Historical Abraham. B.;

- N.Y., 1974. (BZAW; 133);

- Martin-Achard R. Abraham I: Im Alten Testament // TRE. Bd. 1. S. 364-372 [библиогр.];

- Berger K. Abraham II: Im Frühjudentum und Neuen Testament // Idem. S. 372-382 [библиогр.];

- Leineweber W. Die Patriarchen im Licht der archäologischen Entdeckungen: Die krit. Darstellung einer Forschungsrichtung. B., 1980;

- Betz O. Abraam // EWNT. Bd. 1;

- Roldanus J. L'héritage d'Abraham d'après Irénée // Text and Testimony: Essays on New Testament and Apocryphal literature in honour of A. F. J. Klijn / Ed. Baarda T., Hilhorst A., et al. Kampen, 1988. P. 212-224;

- Berton R. Abraham est'il un modèle? L'opinion des Pères dans les premiers siècles de l'Èglise // Bull. de littérature ecclésiastique. 1996. T. 97. P. 349-373;

- Kundert L. Die Opferung/Bindung Isaaks. Neukirchen-Vluyn, 1998. Bd. 1: Gen 22, 1-19 im Alten Testament, im Frühjudentum und im Neuen Testament. (WMANT; 78) [библиогр.];

- Joest Chr. Abraham als Glaubensvorbild in den Pachomianerschriften // ZAW. 1999. Bd. 90, 1/2. S. 98-122;

- Müller P. Unser Vater Abraham: Die Abrahamrezeption im Neuen Testament - im Spiegel der neueren Literatur // Berliner theol. Ztschr. 1999. Bd. 16. S. 132-143.

К разделу "Иконография"

- Lucchesi Palli E. // LCI. Bd. 1. Sp. 20-35;

- Покровский Н. В. Евангелие в памятниках иконографии. СПб., 1892. С. 216, 221;

- Ainalov D. The Hellenistic Origins of Byzantine Art. New Brunswick, 1961. P. 94-100;

- Speyart van Woerden I. The Iconographie of the Sacrifice of Abraham // VChr. 1961. Vol. 15. Р. 214-255.

Еврейская традиция

- Талмуд. Мишна и Тосефта / Пер. Н. Переферковича. СПб., 1899-1904. Т. 1-6;

- Смирнов А. Книга Юбилеев, или Малое Бытие. Каз., 1895;

- Агада: Сказания, притчи, изречения Талмуда и Мидрашей / Пер. С. Г. Фруга. Берлин, 1922. М.,1993р;

- Завещания двенадцати патриархов, сыновей Иакова // Апокрифические апокалипсисы: (Античное христианство: источники). СПб., 2000. С. 46-128;

- Завещание Авраама // Там же. С. 156-184.

- Beer B. Das Leben Abrahams nach der Auffassung der jüdischen Sage. Lpz., 1859;

- Порфирьев И. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях. Каз., 1873;

- Корсунский И. Иудейское толкование Ветхого Завета. М., 1882;

- Buber M. Zur Erzählung von Abraham // Monatsschr. f. Geschichte u. Wissenschaft des Judentums. Breslau, 1939. Bd. 83. S. 47-65;

- Botte B. Abraham dans la liturgie // Cah. Sion. 1951. T. 5/2. P. 88-95;

- Menasce P. J. Traditions juives sur Abraham // Idem. 1951. T. 5/2. P. 96-103;

- Glatzer N. N. The Judaic Tradition. Boston, 1969 [ind.];

- Urbach E. E. The Sages - Their Concepts and Beliefs. Jerusalem, 1969 [ind.];

- Sandmel S. Philós Place in Judaism - A Study of Conceptions of Abraham in Jewish Literature. N. Y., 1971;

- Schmitz R. P. Abraham III: Im Judentum // TRE. Bd. 1. S. 382-385 [библиогр.];

- Billerbeck P. Kommentar. Bd. 3. S. 186-201; Bd. 4. S. 1231 [Reg.];

- Kundert L. Die Opferung/Bindung Isaaks. Neukirchen-Vluyn, 1998. Bd. 2: Gen 22, 1-19 in frühen rabbibnischen Texten. (WMANT; 79);

- Gellman J. The figure of Abraham in Hasidic literature // HThR. 1998. Vol. 91. P. 279-300.

Исламская традиция

- Машанов М. Очерк быта арабов в эпоху Мухаммеда как введение к изучению ислама. Каз., 1885;

- Wensinck A. J. Ibrahim // EI. Leyden;

- L., 1913-1914. Vol. 2. P. 458-460;

- Beck E. Die Gestalt des Abraham am Wendepunkt der Entwicklung Muhammeds // Muséon. 1952. T. 65. P. 73-94;

- Moubarac Y. Abraham dans le Coran. P., 1958 [библиогр.];

- Schützinger H. Ursprung und Entwicklung der arabischen Abraham-Nimrod-Legende. Bonn, 1961;

- Hjärpe J. Abraham IV: Religionsgeschichtlich // TRE. Bd. 1. S. 385-387 [библиогр.];

- Пиотровский М. Ибрахим // Ислам: Энцикл. словарь. М., 1991. С. 87-88.

Использованные материалы

[1] ср. Ин 8. 39-40

[2] Passio Clementis 2. 1ff.

[3] Ириней Лионский, св. Против ересей. IV 25. 1-2; IV 5. 5; Иустин Философ, св. Диалог с Трифоном иудеем. 119. 5

[4] Седален по 1-й кафизме в Неделю св. отец // Минея (СТ). Декабрь. Л. 127об.

[5] Hieronymus. Questiones hebraicae in Genesim. XI 528

[6] Иоанн Златоуст, св. Беседы на книгу Бытия // Творения. Т. 2. С. 201 след.; Епифаний Кипрский, св. На 80 ересей Панарий, или Ковчег // Творения. Ч. 1. С. 33-34

[7] Александров. 1901. С. 21-24

[8] Августин, блж. О Граде Божием. XVI 15

[9] Григорий Нисский, св. Опровержение Евномия // Творения. Ч. 6. С. 300-302

[10] Ambrosius Mediolanensis. De Abrahamo // PL. 14. Col. 438-524

[11] Триодь Постная. Ч. 1. Л. 299.

[12] Триодь Цветная. Л. 201об.

[13] Иоанн Златоуст, св. Беседы на Книгу Бытия. Беседа 35 и др. // Творения. Ч. 2. С. 290-291; Феодорит Кирский, блж. Толкования на Книгу Бытия. Вопрос 65 // Творения. Ч. 1. С. 64; Августин, блж. О Граде Божием. XIV 22; Епифаний Кипрский, св. На 80 ересей Панарий, или Ковчег. LV и др. // Творения. Ч. 2 и др.

[14] Тропарь 7-й песни канона в Неделю св. отец // Минея (СТ). Декабрь. Л. 132

[15] Ириней Лионский,св. Против ересей. II 190; Кирилл Александрийский,св. Искусные объяснения на избранные места из книги Бытия // Творения. Т. 4. С. 116; ср.: Августин, блж. О Граде Божием. XVI 23; Иоанн Златоуст,св. Беседы на Послание к Римлянам. Гл. 4. Беседа 8. С. 155 след; Толкование на Послание к Галатам. Гл. 3. С. 95-121. М., 1842

[16] Иустин Мученик, св. Апология. I 46. 3; 63. 17; Климент Александрийский. Строматы. I 32. 2; Hippolytus. Commentarium in Danielem. II 37, 5

[17] Кирилл Александрийский, св. Искусные объяснения на избранные места из книги Бытия // Творения. Т. 4. С. 138-139; Ambrosius Mediolanensis. De Abrahamo. II 11. 79

[18] Ambrosius Mediolanensis. De Abrahamo. I 5. 33; De Spiritu Sancto II; Athanasius Alexandrinus. De Trinitate. 3

[19] Augustin. De tempore. Serm. 67, n. 2; 70, n. 4; ср.: Макарий. Православно-догматическое богословие. Т. 1. С. 169

[20] Тропарь 5-й песни канона в Неделю св. праотцев // Минея (СТ). Декабрь. Л. 79об.

[21] Тропарь 1-й песни канона в Неделю св. отец // Минея (СТ). Декабрь. Л. 128об.

[22] Иустин Мученик, св. Разговор с Трифоном иудеем; Тертуллиан. Против Маркиона. III 2. 27; 5. 9; О плоти Христа. 17; Против иудеев. 9; Ириней Лионский, св. Против ересей. IV 23; Евсевий Кесарийский. Церк. ист. I 2; Иоанн Златоуст, св. Беседы на Книгу Бытия. Беседа 42 и др.

[23] Тропарь 8-й песни канона Божией Матери в воскресенье 4-го гласа // Октоих. Т. 1. С. 523

[24] Августин, блж. О Граде Божием. XVI 29; Contra Maximin. III 27; О Троице. II 11. 12 и др.; Hieronymus. Commentarium in epistula ad Galatas. II 4 и др.

[25] т.е. угостив.- Ред.

[26] Тропарь 3-й песни Великого канона Андрея Критского // Триодь Постная. Ч. 1. Л. 299

[27] Тропарь 7-й песни канона в день св. архистратига Михаила и прочих Сил бесплотных, 8 ноября // Минея (СТ). Ноябрь. Л. 62

[28] Fr. in Genesim. Cap. 1 // PG. 5. Col. 1216

[29] Против ересей. IV 5. 4

[30] см. Ефрем Сирин, св. Слово об Аврааме и Исааке // Творения. Ч. 4. С. 342; Песнопение на Рождество Христово. 6 // Творения. Ч. 8. С. 350; Толкование на Книгу Бытия. 22 // Творения. Ч. 8; Августин, блж. О Граде Божием. XVI 32; Григорий Нисский, свт. Слово на день Светов // Творения. Ч. 8. С. 27-28; Иоанн Златоуст, св. Беседы на Книгу Бытия. Беседа 47 и др. // Творения. Ч. 3. С. 122; Феодорит Кирский, блж. Толкования на Книгу Бытия. Вопрос 74 // Творения. Ч. 1. и др.

[31] Ириней Лионский, св. Против ересей. IV 5; Иоанн Златоуст, св. Беседы на Евангелие от Иоанна. VIII 56 // Творения. Ч. 2. С. 258; Ефрем Сирин, св. Слово об Аврааме и Исааке; Феофилакт Болгарский, блж. Благовестник. Толкование на св. Евангелие от Иоанна. VIII 56. Ч. 4. С. 229

[32] Икос кондака сщмч. Игнатия Богоносца, 20 дек. // Минея (СТ). Декабрь. Л. 144об.

[33] Тропарь 8-й песни канона в Неделю св. отец // Минея (СТ). Декабрь. Л. 132об.

[34] Тропарь 6-й песни канона в Неделю св. праотец // Минея (СТ). Декабрь. Л. 80

[35] Cuming G. The Liturgy of St. Mark. R., 1990. P. 31-32. (OCA; 234); СДЛ. Т. 3. С. 35

[36] Чин мессы. Пессано, 1993. С. 38, 120; СДЛ. С. 131

[37] анафора литургии ап. Иакова: СДЛ. Т. 1. С. 182

[38] Тропарь 9-й песни канона святых 40 мучеников Севастийских. 9 марта // Минея (СТ). Март. Л. 3

[39] Часослов. С. 199, и т. д. См. Lodi. Enchiridion. P. 21, 63, 664-665, 1044, 1115; Cabrol F. Abraham dans la liturgie // DACL. T. 1. Col. 121-127

[40] Юнгеров. С. 2-3; Зыков. С. 197-199

[41] см. Зыков. С. 174-175

[42] Albright W. Names. P. 193 ff.

[43] Нот Personennamen. S. 67ff., 145

[44] H. Weidmann. 1968. S. 11ff.

[45] W. Albright

[46] N. Glueck, 1955

[47] J. Bright, 1960

[48] R. de Vaux, 1971; H. Cazelles, 1966

[49] Присциллы, II в.; Каллиста, 1-я пол. III в.; Петра и Марцеллина, 2-я пол. III - 1-я пол. IV в.

[50] LCI. Bd. 1. Ill. 1

[51] Гомилии Григория Назианзина. 880-882 гг. Paris. Gr. 510; Христианская топография Косьмы Индикоплова. Посл. четв. IX в. Vat. Gr. 699

[52] ГИМ. Син. Греч. № 129. Л. 105об.

[53] ГИМ. Син. Греч. № 210. Л. 91

[54] London. Otho. B. VI

[55] Paris. nouv. acq. lat. 2334

[56] Paris. Gr. 510. Fol. 149

[57] Vat. Gr. 372. Fol. 39

[58] Paris. Gr. 74

[59] Берешит Рабба 38 : 5

[60] Юб; АпокАвр 8 след.; ср. Philo. De Abrahamo. 70; Маасе Авраам; Берешит Рабба 39. 1 и др.

[61] Юб 11-12; 20-22; Сэдер Элияху Рабба 5

[62] Баба Батра 91a) и брошен в огненную печь (Берешит Рабба 38 : 13

[63] Пирке Авот 5 : 3, ср. Пирке Рабби Натан 33; МидПс 18 : 25; Пирке Рабби Элиезер 26

[64] Киддушин 4 : 14; Йома 28б и др.

[65] Юб 25. 5; 36. 9

[66] Берахот 26б

[67] Юб 19; Менахот 53б; Сифре Бамидбар 42

[68] Берешит Рабба 44 : 12

[69] Юб 11, ср. Берешит Рабба 42

[70] Иосиф Флавий. Иуд. древн. I 7. 8, ср. Бама Батра 16б

[71] Philo. De Mutatione Niminum 16

[72] Берешит Рабба 39 : 14

[73] Израиля Пирке Рабби Элиезер 29

[74] Liber Antiquitatum Biblicarum 4. 11; 30. 7

[75] Зав.Авр. 7. 7

[76] Иосиф Флавий. Иуд. древн. XI 169; ЗавЛеви 15 : 4

[77] Берешит Рабба 4 : 6; Шемот Рабба 28 : 1

[78] Шемот Рабба 44 : 4 и др.

[79] Коран 2. 119-121; 3. 90-91