|

| Прп. Максим Исповедник |

Память 21 января, 13 августа, 20 сентября (Греч. [2])

Родился в Константинополе в 582 году и вырос в благочестивой знатной христианской семье. В юности он получил прекрасное разностороннее образование: изучил философию, грамматику, риторику, был начитан в древних авторах и в совершенстве владел богословской диалектикой.

Когда преподобный Максим поступил на государственную службу, знания и добросовестность позволили ему стать первым секретарем императора Ираклия (611-641).

Но придворная жизнь тяготила его, и он удалился в Хрисопольский монастырь (на противоположном берегу Босфора - ныне Скутари), где принял иноческий постриг (По Брокгазу - удаление прп. Максима было вызвано императорским указом, благоприятным для новой ереси (έκθεσις)). Своим смиренномудрием он вскоре приобрел любовь братии и был избран игуменом монастыря, но и в этом сане, по своей необыкновенной скромности, он, по собственным его словам, "оставался простым монахом". В 633 году по просьбе одного богослова, будущего святителя Иерусалимского Патриарха Софрония, преподобный Максим оставил обитель и уехал в Александрию.

Святой Софроний Иерусалимский стал известен к тому времени как непримиримый противник монофелитской ереси. Монофелитство нашло многочисленных сторонников в Армении, Сирии, Египте. Ересь, усиливаемая национальной враждой, стала серьезной угрозой церковному единству Востока. Борьба Православия с ересями особенно осложнилась тем, что к 630 году три патриарших престола на Православном Востоке оказались занятыми монофизитами: Константинопольский - Сергием, Антиохийский - Афанасием, Александрийский - Киром.

Путь преподобного Максима из Константинополя в Александрию лежал через Крит, где и началась его проповедническая деятельность. Там он столкнулся с епископатом, придерживавшимся еретических взглядов Севера и Нестория. В Александрии и ее окрестностях преподобный провел около 6 лет. В 638 году император Ираклий вместе с патриархом Сергием, стремясь уменьшить вероисповедные разногласия, издал указ, так называемый "Экфесис" ( "Изложение веры"), который окончательно повелевал исповедовать учение об одной воле при двух природах Спасителя. Защищая Православие, преподобный Максим обращался к людям различных званий и сословий, и беседы эти имели успех. "Не только клир и все епископы, но и народ, и все мирские начальники ощущали в себе какое-то неодолимое влечение к нему", - свидетельствует его житие.

В конце 638 года скончался патриарх Сергий I Константинопольский, а в 641 году император Ираклий. Императорский престол занял жестокий и грубый Констант II (642-668), откровенный сторонник монофелитов. Усилились нападки еретиков на Православие. Преподобный Максим ушел в Карфаген и проповедовал в нем и окрестностях еще 5 лет. Когда туда прибыл преемник патриарха Сергия патриарх Пирр, покинувший Константинополь из-за придворных интриг, по убеждениям монофелит, между ним и преподобным Максимом в июне 645 года произошел открытый диспут, на котором Пирр всенародно признал свои заблуждения и пожелал даже вручить папе Феодору письменное отречение от них. Преподобный Максим вместе с Пирром отправились в Рим, где папа Феодор принял покаяние бывшего патриарха и восстановил его в сане.

|

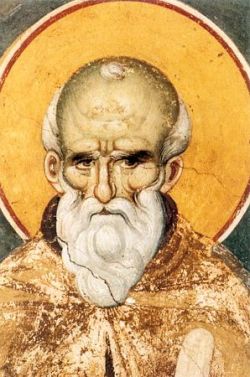

| Прп. Максим Исповедник. Фреска в церкви Протата, Карея, Афон (XIV в., автор Мануил Панселин) |

Когда Констант II получил определение Собора, он приказал схватить и папу Мартина, и преподобного Максима. Этот приказ был выполнен через пять лет, в 654 году. Преподобного Максима обвинили в измене отечеству и заключили в тюрьму. В 656 году он был сослан во Фракию, а затем снова привезен в Константинопольскую тюрьму. Преподобного вместе с двумя его учениками подвергли жесточайшим пыткам: в 659 году каждому отрезали язык и усекли правую руку. Затем их сослали в Колхиду [3]. Но тут Господь явил неизреченное чудо: все они обрели способность говорить и писать.

Преподобный Максим предсказал свою кончину, которая последовала 13 августа 662 года. В греческих прологах 13 августа указывается перенесение его мощей в Константинополь; оно могло быть приурочено к кончине преподобного. Возможно, что установление памяти на 21 января связано с тем, что 13 августа празднуется отдание праздника Преображения Господня. По другому мнению, как и в случае святого Афанасия Александрийского, "перенос памяти преподобного Максима на 21 января объясняется, по-видимому, желанием поставить его в один ряд с великими учителями и исповедниками, поминаемыми в течение января" [4].

Над могилой преподобного Максима ночами возжигались три чудесно явленных светильника и совершалось множество исцелений.

Молитвословия

Кондак, глас 8 (Подобен: Взбранной:) из службы 21 января:

Тро́ицы рачи́теля и вели́каго Макси́ма,/ науча́юща я́сно ве́ре Боже́ственней,/ е́же сла́вити Христа́,/ во дву́ естества́х, во́лях же и де́йствах су́ща,/ в пе́снех досто́йных, ве́рнии, почти́м, взыва́юще:// ра́дуйся, пропове́дниче ве́ры.

Ин кондак, глас 6 (Подобен: Еже о нас:) из службы 13 августа:

Све́т трисия́нный, все́льшийся в ду́шу твою́,/ сосу́д избра́н показа́ тя́, всеблаже́нне,/ явля́юща Боже́ственная конце́м,/ неудобопости́жных разуме́ний ты́ сказу́яй, блаже́нне,/ и Тро́ицу все́м, Макси́ме, воспропове́дуяй я́сно,// Пресу́щную Безнача́льну.

Учение

Монофелитская ересь была смягченным видоизменением ереси монофизитов, которые более или менее последовательно стремились к устранению из понятия о Христе Его человеческого начала, упраздняя таким образом самую сущность христианства как религии богочеловеческой. Осужденное на Халкидонском (IV Вселенском) Соборе в 451 году, это направление не утратило своей силы на Востоке — в Сирии, Армении и особенно Египте. Религиозное разделение, более или менее связанное с национальной враждой, грозило государственному единству империи; отсюда постоянное, но безуспешное стремление императоров к примирению религиозных партий посредством компромиссов: генотикон императора Зинона в конце V в., в следующем веке старания императора Иустиниана привлечь монофизитов через осуждение ненавистных им "трех глав", наконец, в VII в. более глубокий компромисс монофелитский. Это новое учение, соглашаясь с православием, что в Христе пребывают два естества — божеское и человеческое, — утверждало в Нем существование только одной воли (θέλημα) и одного действования (ένέργια, operatio).

Против этого Mаксим Исповедник — единственный в то время значительный философ во всем христианском мире — доказывал, что воля и действование присущи естеству или природе: следовательно, если в Христе пребывает самостоятельное по своим свойствам человеческое естество (не поглощенное божеским), то в Нем необходимо должна пребывать и самостоятельная человеческая воля или естественное хотение, с соответствующим ему действованием. Для личного или ипостасного единства достаточно нравственного согласия или гармонического сочетания двух волений, без слияния их в один физический (и метафизический) акт.

Это православное учение восторжествовало через 18 лет после смерти прп. Максима Исповедника, на VI Вселенском Соборе в Константинополе. В общем своем миросозерцании св. Максим примыкал к идеям так наз. Дионисия Ареопагита, но с большим равновесием между мистическим и рациональным направлением умозрения. Комментариями прп. Максима на Ареопагита воспользовался впоследствии Иоанн Скот Эригена, так что прп. Максим представляет собой посредствующее звено между греко-христианской теософией и средневековой философией Запада.

Богословие преподобного Максима Исповедника, основанное на духовном опытном знании великих отцов-пустынников, использующее искусство диалектики, выработанное дохристианской философией, было продолжено и развито в трудах преподобного Симеона Нового Богослова (+1021) и святителя Григория Паламы (+ ок. 1360).

Творения

Преподобный Максим Исповедник оставил Церкви большое богословское наследие. Его экзегетические труды содержат объяснения трудных мест из Священного Писания, толкования молитвы Господней и 59-го псалма, схолии к сочинениям священномученика Дионисия Ареопагита и святителя Григория Богослова. К экзегетике относится также объяснение богослужения, озаглавленное "Мистагогия" ("Введение о таинстве"). К догматическим трудам преподобного относятся: изложение его диспута с Пирром, несколько трактатов и письма к разным лицам. В них содержится изложение православного учения о Божественной сущности и ипостаси, о боговоплощении и об обожении человеческой природы.

"Ничто в обожении не есть произведение природы, - писал преподобный Максим в письме к своему другу Фалассию, - ибо природа не может понять Бога. Единственно лишь милость Божья обладает способностью давать обожение существам... Человек (образ Божий) в обожении уподобляется Богу, он радуется изобилию всего, что принадлежит ему по природе, потому что благодать Духа торжествует в нем и потому что Бог действует в нем" (письмо 22).

Преподобному Максиму принадлежат и антропологические труды. Он рассматривает природу души и ее сознательно-личное существование после смерти человека. Среди нравственных сочинений особенно важны "Главы о любви".

Преподобный Максим написал также три гимна в лучших традициях церковной гимнографии, ведущих начало от святителя Григория Богослова.

На русский язык переведены:

- "Вопросы и ответы Фалассию" (частично - "Богословский вестник", 1916-1917 гг.),

- "Мистагогия" ("Введение о таинстве" - "Писания святых отцов, относящиеся к истолкованию Православного Богослужения". Вып. 1. СПб., 1855);

- отрывки из "Глав о любви" и работы догматического и нравственного содержания - в III томе "Добротолюбия";

- историко-экзегетический трактат "О цели установления царской власти" ("Радость христианина" 1895, ноябрь).

- экзегетическое сочинение "Quaestiones et Dubia" ("Вопросы и недоумения"), М., Святая гора Афон: Никея; Пустынь Новая Фиваида Афонского Русского Пантелеимонова монастыря, 2010.

Мощи

|

| Десница (правая) рука прп. Максима Исповедника. Афон. Монастырь св. Павла |

Правая рука прп. Максима Исповедника хранится на Афоне в монастыре Святого Павла.

Использованные материалы

- "Преподобный Максим Исповедник", страница календаря на портале Православие.Ru:

- "Преподобный Максим Исповедник" // Сайт Издательства Московской Патриархии

- Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона

- Минея-январь, ч. 2, изд. Московской Патриархии, с. :

- Минея-август, ч. 1, изд. Московской Патриархии, с. 369:

- http://luxephotos.zachalo.ru/athos/index.php?id=31:2013-07-3...ory

- http://www.pravoslavie.ru/51829.html

[1] "самый сильный, после Оригена, философский ум на христианском Востоке" по определению энциклопедии Брокгауза и Ефрона

[2] "Άγιοι Μαρτίνος Πάπας Ρώμης και Μάξιμος ο ομολογιτής ο σοφώτατος", страница греческого частного сайта Ορθόδοξος Συναξαριστής (Православный месяцеслов), http://www.saint.gr/983/saint.aspx.

[3] По Брокгаузу, "был сослан в страну лазов (близ Кавказа)"

[4] "Преподобный Максим Исповедник", из кн. Синаксарь: Жития святых Православной Церкви, Изд-во Сретенского монастыря, прим. 1, http://www.pravoslavie.ru/put/51367.htm