|

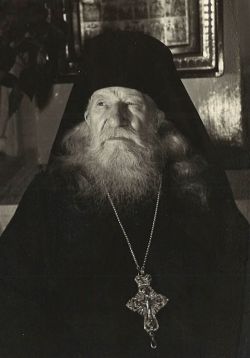

| Архимандрит Петр (Семеновых) |

В миру Роман Сергеевич Семеновых, родился 24 сентября 1878 года в селе Большие Барашки Нолинского уезда Вятской губернии. При крещении ему было дано имя в честь преподобного Романа Сладкопевца. Его отец принимал участие в русско-турецкой войне и погиб в год рождения сына. Мальчик жил с матерью и родным дядей Евтихием в селе Большие Барашки.

В 1890 году Роман окончил земское училище, занимался сельским хозяйством. Когда он подрос, мать отдала его в учение аптекарям - мужу и жене пожилого возраста. Они обучали его своему ремеслу, а он им помогал, будучи крепким, сильным и расторопным юношей.

Роман любил богослужение и часто бывал в храме. Его влекло к монашеству, и он обратился к своим благодетелям, обучавшим его врачебному делу, чтобы те отпустили его в монастырь. Сначала они воспротивились, потому что боялись, что некому будет им помогать в старости, но потом дали свое согласие.

|

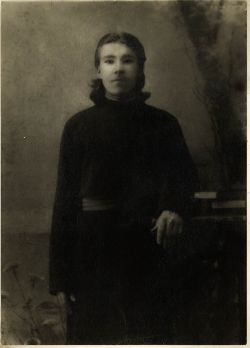

| Послушник Роман Семеновых |

Он знал, что сначала нужно добраться до Одессы, но денег у него не было, и он пошел пешком. Во время путешествия возникла необходимость перейти реку в период половодья: вода поднималась, а на берегу находились склады с зерном, и хозяин этих складов нанимал людей, которые помогли бы ему перенести пшеницу на противоположный берег, где в безопасном месте были построены новые амбары. Роман был сильным молодым человеком: он брал под каждую руку по мешку, сажал хозяина на плечи и переходил реку. Так ему удалось заработать на дорогу.

Сначала он добрался до Киево-Печерской лавры, чтобы взять благословение на посещение Афона. Там его желание одобрили, и он направился в Одессу, а оттуда на пароходе - в Грецию.

8 марта 1901 года был принят в Афонский Пантелеимонов монастырь. Послушание проходил на Крумице, Кассандре, на подворье в Солуни. В обители он пел на клиросе, работал на винограднике, а также давил оливковое масло. В монастыре нес послушание одновременно с преподобным Кукшей Одесским, с которым и в дальнейшем, в 1940–1960-е годы, поддерживал отношения, вплоть до кончины преподобного в 1964 году.

20 марта 1903 года пострижен в рясофор.

По воспоминаниям старца, по прошествии восьми лет его потянуло обратно на родину. Он пошел к помощнику благочинного взять благословение на возвращение в Россию. Но тот ответил ему: «Неполезное дело ты затеял. Лучше возьми отпуск на две недели и обойди всю Гору Афон. Поклонись святыням во всех монастырях. Усердно молись угодникам Божиим. Потом поймешь, как тебе поступить».

Через некоторое время Роману опять стали докучать помыслы о возвращении на Родину. Он снова пошел к помощнику благочинного. «Ну, если уж ты так хочешь, то поезжай», - сказал тот ему, отпустив на этот раз без колебаний. Братии в обители было в то время много.

23 июня 1910 года отправился из обители в Россию.

В 1910 году поступил в Соловецкий монастырь. Настоятель, обнаружив у Романа музыкальные способности, направил его на клиросное послушание, а также предоставил возможность изучать теорию музыки и овладеть искусством игры на фисгармонии. До конца жизни батюшка любил играть на этом инструменте.

Резкая перемена климата сказалась на здоровье Романа - через полгода после переезда на Север он тяжело заболел. Врачи порекомендовали ему перебраться в среднюю полосу России. Однако соловецкие старцы посоветовали Свято-Николаевский Белогорский монастырь Пермской епархии - климат здесь был мягче, чем на Соловках, но все же достаточно суров, также обитель славилась строгим уставом, основанным на уставе и традициях Афонского Пантелеимонова монастыря.

В 1909 году началось устройство при Белогорском монастыре, в Осинском уезде Пермской губернии, Преображенского скита (Фаворская Преображенская пустынь), который возглавил иеромонах Ювеналий (Килин). Роман начал обращаться к нему за духовными советами и вскоре перешел в этот скит. С тех пор и до самой смерти владыки Ювеналия продолжалось их тесное духовное общение и дружба.

3 мая 1912 года Роман был пострижен в монашество в Фаворской пустыни с именем в честь святителя Петра Аргосского, чудотворца.

29 июня 1912 года рукоположен в сан иеродиакона епископом Пермским Палладием (Добронравовым) в Санкт-Петербурге. По возвращении в Фаворскую пустынь иеродиакона Петра назначили ризничим и старшим в диаконском чине.

24 июня 1915 года хиротонисан во иеромонаха архиепископом Пермским Андроником (Никольским).

Три года был духовником паломников.

В 1918 году уехал в Свято-Троицкий Николаевский Шмаковский монастырь на Дальнем Востоке.

В 1919 году был ненадолго командирован во Владивосток, в храм во имя святого Евсевия Самосатского на Седанке.

В 1920 году эмигрировал в Харбин вместе с о. Ювеналием (Килиным).

В 1922 году поселился в Казанско-Богородицком монастыре на Крестовском острове близ Харбина, настоятелем которого был назначен о. Ювеналий. Однако уже в конце того же года архимандрит Ювеналий был командирован в Европу.

В январе 1923 года они с отцом Петром прибыли в сербский монастырь Витовница, настоятелем которого назначили архимандрита Ювеналия. Отцы пытались возродить обитель, находившуюся в весьма запущенном состоянии, но дело, видимо, не имело успеха. В феврале 1924 года архимандрит Ювеналий возвратился в Харбин.

Отец Петр остался в Сербии и устроился законоучителем в сербскую школу, служил в различных монастырях. Отец Косма со слов старца рассказывал, как однажды на праздник Казанской иконы Божией Матери, после литургии, отец Петр прилег отдохнуть, и ему открылось видение: будто он вышел во двор и увидел в воздухе большую Казанскую икону Пресвятой Богородицы. После этого батюшка решил вернуться на Святую Гору.

Добравшись до Константинополя, отец Петр понял, что средства у него практически закончились, а нужно было где-то ночевать, чем-то питаться и ехать дальше, на Афон. И тогда батюшка взял крест и Евангелие, надел епитрахиль, поручи, пошел на рынок и стал предлагать проходящим отслужить для них панихиду или молебен. Так он заработал немного денег и отправился в дальнейший путь. Но на Святой Горе его не приняли. Свято-Пантелеимоновский монастырь в то время испытывал значительные материальные затруднения, монастырские мастерские и промыслы пришли в упадок. Отцу Петру пришлось возвращаться в Сербию.

В 1934 году отец Петр переехал из Сербии в Германию, в Висбаден, получив назначение на должность настоятеля храма во имя святой праведной Елисаветы.

В 1935 году переведен в Гамбург, в домовый храм во имя святителя Николая.

В 1936 году направлен в Китай, в пекинский Успенский монастырь.

В 1937 году назначен настоятелем храма во имя святителя Николая в городе Синьцзин (ныне Чанчунь).

В 1939 году возведен в сан игумена архиепископом Виктором.

В начале Великой Отечественной войны он был командирован в Калган (Монголия), затем вернулся в Китай. Вплоть до 1946 года игумен Петр входил в состав клира Русской Зарубежной Церкви.

В 1947 году отправился в СССР вместе с епископом Ювеналием (Килиным), в качестве его келейника.

12 мая 1947 года еп. Ювеналий был назначен епископом Челябинским и Златоустовским. Так отец Петр оказался в Челябинске, где его зачислили в клир Симеоновской церкви.

3 июня 1948 года владыку Ювеналия назначили архиепископом Иркутским и Читинским. Отца Петра он благословил ехать в Троице-Сергиеву лавру.

В конце 1948 года отец Петр приехал в Лавру и был принят в число братии. К тому времени ему было уже 70 лет.

В 1950 году он был возведен в сан архимандрита.

В Лавре он начала был келарем, а через два года был назначен братским духовником. Вскоре архимандрит Петр стал духовником всей Московской епархии. В 1961 году патриарх Алексий избрал архимандрита Петра своим духовником. С этого времени батюшка стал и духовником Московских духовных школ.

По воспоминаниям духовных чад, духовником он был строгим, но в то же время милостивым, всячески избегал кого бы то ни было осуждать или унижать. Не оставлял отец Петр и пение на клиросе. Бывало, певчие начинали разговаривать. Батюшка, имея особую ревность по Богу, мог в назидание крючком своего посоха зацепить за шею разговаривающего и вывести его из храма.

Последнюю службу отец Петр отслужил на праздник Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября 1969 года.

После этого дня батюшка больше не служил литургию, а только причащался. 21 ноября 1970 года, в праздник Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил бесплотных, старец в последний раз сам поднялся к службе, причастился Святых Христовых Таин и посетил братскую трапезу, где испросил у всех прощения и попросил святых братских молитв.

4 декабря 1970 года он принял схиму с именем в честь преподобного Серафима Саровского. Постриг совершил архимандрит Варнава (Кедров), восприемником стал архимандрит Пимен (Никитенко). Последние дни жизни батюшка причащался ежедневно, находясь в санчасти.

|

| Могила схиархимандрита Серафима на Северном кладбище Сергиева Посада |

«Прежде всего отец Петр наставлял приходивших к нему полностью отдавать себя в волю Божию в каждом деле, в каждом новом начинании или испытании, — писал отец Анатолий Просвирнин — Новоначальным он рекомендовал переписывать завещание преподобного Сергия, оставленное насельникам этой обители: “Внимайте себе, братие, всех молю: прежде имейте страх Божий и чистоту душевную, и любовь нелицемерную; к сим страннолюбие и смирение с покорением, пост и молитву. Пища и питие в меру; чести и славы не любите, паче же всего бойтеся и поминайте час смертный и Второе Пришествие…” Особенно же памятны его немногословные наставления новопостриженным и та особая сила примера в исполнении монашеских уставных обычаев, которые приобретаются большим практическим опытом при неослабном выполнении. Был ли то поклон у Святого престола, крестное знамение, привычное движение благословляющей руки, облачение в мантию и клобук или другие священные одежды — во всем было трудно передаваемое словом благоговение, естественность и легкость движения, что называется “исполат” — своего рода классический стиль, свойственный старым монахам, прошедшим воспитание под руководством в живом преемстве традиций».

Митрополит Чебоксарский Варнава (Кедров) рассказывал: «Настоящий духовник должен быть таким, каким был отец Петр. Он был очень строгий, но при этом добрый. Кто-то боялся его строгости, а я так полюбил его, что больше ни к кому не ходил, только к нему. Кающемуся брату отец Петр говорил: “Согрешил — больше не греши, давай помолимся с тобой”. Сам заплачет, помолится… А если вдруг придешь к нему снова с этим же грехом, он скажет: “Ох, как же так, ведь я тебя просил…” — расстраивался очень. Отец Петр был замечательным воспитателем. От всех дурных привычек меня отучил».

Награды

- орден святого равноапостольного князя Владимира II степени (21 сентября 1969)

Использованные материалы

- Водимый Богородицей. Жизнеописание братского духовника схиархимандрита Серафима (Семеновых) / Сост. иером. Пафнутий (Фокин). Сергиев Посад: СТСЛ, 2024. 56 с.

- В служении Пресвятой Троице и преподобному Сергию. Братия Троице-Сергиевой Лавры XX–XXI веков. Избранные жизнеописания / Сост. иером. Пафнутий (Фокин). Сергиев Посад: СТСЛ, 2024. С. 15–29.

- Пафнутий (Фокин), иеромонах. «Или исполняй, что я говорю, или отойди от меня» Памяти лаврского схиархимандрита Серафима (Семеновых) // Православие.Ru

- Иеромонах Пафнутий (Фокин). Памяти братского духовника архимандрита Петра (Семёновых; † 04.01.1971), в схиме отца Серафима. Как возрождалось старчество в Троице-Сергиевой Лавре после ее открытия в 1946 году // Сайт храма Преображения Господня в Звездном городке