|

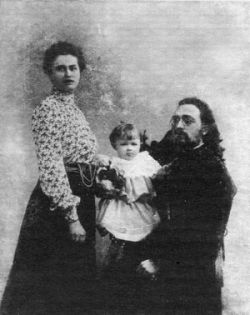

| Прот. Митрофан Бучнев, поп Ильинской Воронежской церкви (журнал "Безбожник" 1930, № 6). |

Родился 20 ноября 1876 года в селе Веневитинова Хава Воронежского уезда в семье псаломщика Дмитриевской церкви, ставшего диаконом Бобровского уезда села Семеновского. В семье было еще трое братьев - свящ. Михаил (+ 1930-е), Яков и Александр.

В 1891 году окончил Воронежское духовное училище, в 1897 году - Воронежскую духовную семинарию по II разряду [1].

В 18 лет женился на Елизавете Георгиевне (1882 г. р.), дочери священника, служившего при Воронежском училище для слепых. В браке родилось восемь детей. Дочь Надежда, замужем за Алексеем Мануйловым, буд. архим. Митрофаном.

1 ноября 1897 года был назначен псаломщиком Преображенской церкви слободы Калач Богучарского уезда.

11 мая 1898 года определен во диакона Богословской церкви в с. Нижний Студенец Задонского уезда, 2 ноября 1898 года переведён в Богоявленский храм с. Патриаршего (другие названия - Нижний Студенец, Водопьяново, ныне - Донское) Задонского уезда, 18 августа 1902 года - в Преображенскую церковь Покровского женского монастыря в г. Воронеже.

Уже в молодости он начал посещать один из главных духовных центров России - Оптину Пустынь, где особенно сблизился со старцами Иосифом (Литовкиным) и Анатолием (Потаповым). Увидев в молодом воронежском священнике глубокие духовные дарования, старцы благословили его на духовничество. Имея большой музыкальный талант, он все же предпочел священство и был рукоположен в иереи.

15 декабря 1906 года был назначен священником в Преображенскую церковь слободы Калач Богучарского уезда, а 16 октября 1908 года - в Покровскую церковь с. Красная Долина Землянского уезда (ныне село относится к Касторенскому району Курской области).

Здесь и застала о. Митрофана революция. К этому времени его духовный авторитет был уже очень высок - неизменно бережное отношение к каждому из прихожан, искренность, бескорыстие снискали священнику народную любовь. Он прославился не только как пастырь, ведущий праведную жизнь, но и как врачеватель и прозорливец. По свидетельству крестьян, «к нему со всех концов ехали умалишенные, припадочные, и каждый день возле квартиры священника можно было видеть от 6 до 10 подвод».

С апреля 1914 года под его духовным попечительством начала образовываться община, состоявшая из «черничек» - так называли сельских девушек, не вступивших в брак по обету родителей или своему собственному. Исследователи отмечают, что черничество, как форма своеобразного монашества в миру, было настолько распространенным явлением среди крестьянок дореволюционной России, что в дореволюционных статистических справочниках черничек причисляли к особой социальной группе населения. Члены существовавшей в с. Красная Долина женской общины относились ко второму типу черничек - келейниц. Первоначально община насчитывала примерно двадцать человек. Девушки строго соблюдали посты, усердно читали религиозную литературу, пели и читали молитвы в храме, занимались его уборкой, пекли просфоры, помогали о. Митрофану в лечении приезжавших к нему больных.

После революции община значительно выросла в количестве - оптинские старцы благословили о. Митрофана взять под свое покровительство оставшихся без крова и попечения послушниц, которые влились в уже существовавшее в Красной Долине сообщество. Несмотря на то, что окончательная ликвидация женских монастырей произошла позднее, чем мужских, к концу 1920-х гг., некоторые насельницы вынужденно покидали свои обители и искали новые формы религиозного существования. Таким образом, вокруг о. Митрофана образовалась большая полумонашеская женская община, которую он окормлял духовно. Жили ее члены в заброшенной помещичьей усадьбе Алехиных, ведя совместно хозяйственную и духовную жизнь. Понятно, что такого рода общественно-религиозная организация не вписывалась в формат нового социального устройства и не могла не привлечь внимания местных органов власти. Можно догадываться об отношении прот. Митрофана Бучнева к советской власти, хотя он никогда не использовал свой духовный авторитет для агитации против нее. Утверждая, что безбожная власть послана народу и церкви в наказание, священник повторял: «Что заслужили, то и примите с покорностью».

Однако краснодольские коммунисты не могли примириться с положением своеобразного двоевластия - непререкаемый авторитет протоиерея фактически лишал их возможности влиять на его прихожан. В итоге в мае 1920 года Бучнев был арестован по обвинению в организации «штаба монашек» - «женского монастыря, в котором скрываются бездельники единомышленники, распространяющие волнующие население ложные слухи». Реакция прихожан последовала незамедлительно - собранный набатом сельский сход составил протокол с несколькими сотнями подписей в защиту священника и просьбой освободить его «как человека ни в чем не виновного», а также заявлением о том, что крестьяне берут его на поруки. Возымел, очевидно, действие и собранный денежный залог в размере 25 тысяч рублей, так что в результате о. Митрофан был освобожден и вернулся на место служения. Однако спустя месяц он был вновь арестован по обвинению в создании контрреволюционной организации, под которой подразумевалась все та же опекаемая им женская община. Землянское уездное политбюро милиции, рассмотрев дело М. Бучнева, признало его виновным в «высшей степени». Назвав священника «паразитом трудящихся масс и ненадежным элементом, нетерпимым в Советской республике», политбюро направило его дело в Воронежскую губчека с ходатайством о применении строгих мер наказания.

Весть об очередном аресте о. Митрофана с новой силой всколыхнула крестьян нескольких поселений, вновь собравшихся на сходы. Их участники единогласно выступили в защиту протоиерея, заявив о том, что из-за начавшейся эпидемии они остро нуждаются в священнике и никого другого на месте о. Митрофана видеть не хотят. При этом крестьяне особо подчеркивали его внимательное отношение к прихожанам и бескорыстность: Службу же вел как истинный пастырь, никогда не беря за требы денег, и чем кормился - только имеет на один день пропитания, уже на второй не заготавливает.

Организаторов сходов впоследствии будут допрашивать по поводу «поднятия контрреволюционного выступления в связи с арестом священника за пропаганду и ведение им местнической политики среди населения». На этот раз были привлечены и «правильные» свидетели, которые дали нужные обвинению показания. Так, военный комиссар Кулагин заявил, что М. Бучнев «у себя завел банду монахинь, которые по его благословению ходят по гражданам местного населения и просят подаяния, мяса, сала, яиц и прочих продуктов, и тем самым воспитывают себя целиком с гнездом белогвардейской язвы». Член краснодолинского волисполкома П.Ф. Смирнов, перейдя к прямым оскорблениям членов общины («бывшие почти публичные женщины», «кулачки-лавочницы», «чины бывшей царской полиции»), сказал: «Организовав отряд монашек и монахинь, священник Бучнев, по всему вероятно, пускал между ними ложный слух провокационный, а этот слух они разносили как заразу среди населения». Член РКП(б) Д.С. Гордеичев сообщил, что «во время царствования Керенского он (Бучнев. - В. А.) занял бывшего помещика Алехина дом, в котором завел монастырь, т. е. ярых приверженцев Николая», и «вообще священник Бучнев у нас все общество как-то расстроил, что бабы, например, готовы за него в огонь броситься, а часть мужчин идут против него». Крестьянин И.И. Насонов показал, что «священник Бучнев очень тонкий и умный человек, он с мужчинами почти ничего не говорил, а больше ведет разговор с бабами. <…> Провокационные слухи через его “монашенок” пускает, которых у него бывает много». В данных против о. Митрофана показаниях звучит как личная обида (кому-то он отказал в избрании ктитором из-за тюремного срока, другому по каким-то причинам в венчании и т. д.), так и не скрываемое уязвленное мужское самолюбие, если не прямая ревность. В конце июня очередная депутация доставила в коллегию губчека три протокола собраний сельских сходов с требованием освободить священника и пристрастно допросить граждан, возведших на него напраслину. В это время прот. Митрофан Бучнев находился в Воронежской губернской реформатории (исправительно-трудовой дом), отрицая предъявленные ему обвинения в антисоветской агитации и создании контрреволюционной группы. На вопрос об организаторе общины о. Митрофан отвечал: «Организатором являюсь я, но не моя инициатива. - Кто же организатор этой общины? - Свободная воля приходящих, желающих жить при мне». На вопросы о девушках из его общины он ответил, что они живут при церкви и исполняют функции певчих, сторожей и просфорен. На вопрос же о политических убеждениях о. Митрофан дал достойный ответ: «Без пристрастий согласно долгу призвания». Вывод обвинения был противоречив - с одной стороны, утверждалось, что показания свидетелей характеризуют прот. Митрофана Бучнева как «ярого контрреволюционера», с другой - отмечалось, что значительное число людей, подписавших протоколы собраний («общественный приговор») опровергают это. В итоге дело было направлено в Воронежский губернский революционный трибунал, который счел обвинение доказанным. Однако, несмотря на грозные обвинения, приговор был на удивление мягким - заключение в концлагерь сроком на пять лет условно. Представляется, что решающую роль в этом сыграло народное заступничество. В условиях гражданской войны не достаточно еще окрепшая советская власть явно не рискнула идти на новую конфронтацию с населением целой волости, уже несколько раз открыто встававшим на защиту своего священника.

|

| Прот. Митрофан Бучнев с семьей |

Протоиерей Митрофан Бучнев принял самое живое участие в судьбе приехавших в город девушек - часть из них удалось распределить по хуторам и городским семействам, устроив в качестве прислуги, оставшиеся исполняли роль певчих при молениях.

Монахиня Екатерина (Чичерина) свидетельствовала:

Протоиерей Митрофан собрал общину из девушек. <…> Но при нас община та была в рассеянии, жили частично в городе, частично на хуторах, но связь поддерживалась.

Впоследствии членов общины обвинят в агитации против советской власти и связях с кулачеством, хотя на самом деле сестры занимались благотворительностью - занимали на ночь очередь для тех, кто хотел попасть в тюрьму к родственникам с передачей, раздавали на вокзале теплые вещи отправляемым в Сибирь заключенным и т. д.

В Воронеже о. Митрофан познакомился с местными блаженными - Максимом Павловичем (Бессарабовым) и Феоктистой Михайловной (Шульгиной), которых он высоко почитал. Сохранился ряд воспоминаний современников о взаимоотношениях прот. Митрофана Бучнева со знаменитыми воронежскими блаженными, тесно связанными с его общиной. Так, Н. Д. Морозова пишет о глубоком почитании священником Феоктисты Михайловны, о чем свидетельствует следующая ситуация, свидетелями которой стали многие члены общины:

Однажды она сама пришла к нему. Пришла, как будто не раз бывала здесь, и говорит: «Отец, купи мне ботинки». Батюшка, как ни был строг с окружающими, с глубоким смирением, выполняя ее просьбу, сказал Нюре: «Пойди, купи ботинки, да самые лучшие». Когда Нюра принесла ботинки, красивые, желтые, матушка и говорит: «Отец, разрежь их». Батюшка смиренно разрезал сзади ботинки и, став на колени, своими руками лично одел эти ботинки матушке Феоктисте. Присутствовавшие здесь духовные дети батюшки возмутились. Их батюшка, совершивший столько чудес и исцелений, становится на колени перед какой-то дурочкой. Они стали ему говорить это. Батюшка строго на это им ответил: «Эта раба Божия в меру Антония Великого, я бы рад был день и ночь пребывать у ее ног!» .

Монахиня Екатерина (Чичерина) оставила такое описание духовной атмосферы в Воронеже того времени:

Воронеж погружен во мрак обновленчества. Только одна церковь, за городом, православная. Добраться туда нелегко - далеко. Но духовная жизнь не замирает - благодаря двум светильникам, воронежским блаженным Феоктисте Михайловне и Максиму Павловичу. В городе они имеют несколько пристанищ: «белый дом», «красный дом»… Красный дом - в центре города. Белый - на окраине, недалеко от нас. <…> Феоктиста Михайловна всегда носила правый ботинок на левую ногу, а левый на правую, и рассказывали, что однажды о. Митрофан купил ей новые ботинки, она же надела их по своему обыкновению и велела разрезать их - что о. Митрофан безропотно и исполнил. Он почитал Феоктисту Михайловну как истинную блаженную во Христе, ценил ее духовную мудрость и был ее преданным послушником. <…> Максим Павлович помоложе Феоктисты Михайловны, ему примерно шестьдесят лет. В руках у него всегда неизменная палка и множество сумочек, меняющихся, и, говорили, не случайно, - то ключи носит, то замки. <…> Вот эти два человека, несшие подвиг юродства, беспрерывно обходили город и поддерживали в нем дух благочестия.

В свою очередь одна из членов общины - Агния Яковлевна Лихоносова вспоминала:

Лето 1928 года… Больной сердцем батюшка (отец Митрофан) лежит в маленьком своем палисадничке на складной кровати. Он в белом холщовом подрясничке, как всегда бодрый духом. Около него на табуретке сидит матушка Феоктиста Михайловна и кормит его виноградом. Батюшку она очень любит и пришла проведать его. Батюшка отвечает ей такой же любовью.

Другая современница, монахиня Ксения (Новикова), впоследствии насельница монастыря Владимирской иконы Божией Матери в Сан-Франциско, свидетельствовала:

Отец Митрофан своим духовным авторитетом и праведной жизнью стяжал любовь к себе народа; особенно те любили его, чья душа стремилась к более совершенному образу жизни… Со временем вокруг о. Митрофана образовалась полумонашеская община, которую духовно удочерила местная Блаженная, Христа ради юродивая Феоктиста Михайловна, перед которой о. Митрофан благоговел и считал себя ее послушником. Блаженная же в свою очередь очень чтила о. Митрофана и была большой его помощницей в руководстве молодых послушниц - «черничек», как их тогда называли.

Помимо черничек к о. Митрофану в Воронеже потянулись и другие глубоко верующие люди, искавшие в нем нравственную опору в непростые времена. Журнал «Безбожник» так напишет впоследствии о составе общины прот. Митрофана: До десятка лиц т.н. «советской» интеллигенции (интеллигентской гнили, нередко занимающей в наших советских органах ответственные посты) и 30–40 вдовушек и девиц, преимущественно из с. Красная Долина. Поставщиками девиц являются бывшие монахи Оптиной пустыни, компаньоны Бучнева.

В этих пренебрежительных строчках верно только одно - в общину действительно входили представители воронежской интеллигенции (врачи, учителя, агрономы, художники), наряду с простыми людьми и так называемыми «бывшими людьми» (помещиками и дворянами). К сожалению, документы, которые позволили бы реконструировать повседневную жизнь общины прот. Митрофана Бучнева, отсутствуют. Как справедливо отмечают исследователи:

Служил протоиереем в Ильинской церкви г. Воронежа [2].

В конце 1920-х гг. в стране был объявлен новый антирелигиозный поход. 24 января 1929 года было принято обращение ЦК ВКП(б) «О мерах по усилению антирелигиозной работы», подписанное секретарем ЦК ВКП(б) Л.М. Кагановичем, в котором говорилось: Наркомвнуделу и ОГПУ не допускать никоим образом нарушения советского законодательства религиозными обществами, имея в виду, что религиозные организации… являются единственной легально действующей контрреволюционной организацией, имеющей влияние на массы [Циркулярное письмо]. После принятия постановления ВЦИК и СНК «О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 г. и инструкции НКВД от 1 октября 1929 г. «О правах и обязанностях религиозных объединений» преследование религиозных общин возобновилось с утроенной силой. Воронежское Полномочное представительство ОГПУ рапортовало, что в 1929–1930 гг. на территории Центрального Черноземного округа (ЦЧО) были ликвидированы три церковные контрреволюционные монархические организации, четыре организации с участием церковнослужителей и 30 контрреволюционных групп. Одной из них стала община прот. Митрофана Бучнева, названная в оперативном деле контрреволюционной церковной группировкой «Фанатики». Священник был обвинен в организации кружка «явных монархистов с целью создать группу для противодействия мероприятиям советской власти», состоявшую из «монашек, черничек, кликуш и всякого рода бывших людей».

21 октября 1929 года был арестован. Вместе с ним были арестованы еще пять человек из его общины - С.М. Веретенников, В.А. Бадина, А.П. Пономарева, П.А. Фомин, П.П. Чурилов. Все они обвинялись в антисоветской агитации и распространении провокационных слухов - члены общины якобы ходили по деревням и говорили, что «советская власть осквернила землю, поэтому в Девичьем монастыре из ног Спасителя (икона) появилась кровь; это предсказание скорой войны» . В обвинении также говорилось о том, что:

…Будучи изобретательной в формах антисоветской деятельности группа Бучнева… не ограничиваясь использованием членов кружка, приблизив слабоумного Бессарабова Максима Павловича и дав ему название «юродивого», повела агитацию среди населения о скором падении советской власти, зная, что на юродивого фанатика смотрят как на святого человека. В успехе своего дела Бучнев был уверен, о чем неоднократно заявлял приближенным. Даже посторонним он высказывал уверенность в скором падении советской власти.

Проведение священником религиозных обрядов, его способность к врачеванию и определенный дар прорицания, отмечавшиеся современниками, стали поводом для предъявления ему еще и обвинения в шарлатанстве. Многочисленные свидетельства о бескорыстии о. Митрофана не помешали обвинить его также в незаконных поборах (имелись в виду добровольные взносы прихожан), кроме того были и грязные обвинения в аморальности его отношений с прихожанками. Дело так называемой антисоветской религиозной группы М.Ф. Бучнева было передано в областной суд для придания ему показательного характера. Суд проходил в бывшем народном доме им. царевича Алексея, переименованном после революции в клуб им. Коминтерна, при большом стечении народа, с освещением в местной и центральной печати.

Анна Анисимова, впоследствии схимонахиня Иоанна, вспоминала, что на суд пришла блаженная Феоктиста, пытавшаяся защитить о. Митрофана: Его в начале тридцатых судили в Воронеже. Рассказывают, что на суд пыталась пройти старица Феоктиста. <…> Она юродствовала. <…> Кричала: «Пустите меня поглядеть на этого нехорошего человека! Гоните его отсюда, гоните!» .

Судебный процесс продолжался с 27 января по 3 февраля 1930 года. К сожалению, архивно-следственное дело прот. Митрофана Бучнева автору обнаружить не удалось и единственным источником для освещения процесса является воронежская газета «Коммуна», писавшая в то время:

3 февраля суд вынес приговор: возглавляемая М.Ф. Бучневым религиозная «антисоветская организация… <…> …является общественно вредной, тормозящей социалистическое строительство, особенно в деревне» [Приговор]. Далее говорилось, что организация делилась на две группы: одна якобы руководила антисоветской агитацией в городах и селах, поддерживала связь с заграницей, другая распространяла антисоветские идеи М. Ф. Бучнева и вербовала его последователей. Его ближайшим помощником и правой рукой был признан С.М. Веретенников - представитель известной воронежской купеческой семьи, отягчающим обстоятельством для которого стала эмиграция в Париж сына-белогвардейца. О нем говорилось: Крупным влиянием в организации пользовался С. Веретенников. Он также «пророчествовал» о скором падении советской власти. По поручению организации Веретенников часто ездил в Москву и привозил оттуда различные документы, распространяя их среди посетителей;

…При помощи Веретенникова Бучнев вербует в свою организацию ряд последователей, готовя группу для борьбы с советским правительством. К 1927 году они сколотили довольно многочисленный кружок [Контрреволюционер]. Личным секретарем о. Митрофана, «рассылавшим контрреволюционные письма всем его почитателям», была объявлена агроном В.А. Бадина. По итогам следствия суд вынес следующий приговор: М.Ф. Бучнев и С.М. Веретенников были приговорены к пяти годам концлагерей с конфискацией имущества священника на 500 руб. А.П. Пономареву и В.А. Бадину приговорили к трем годам концлагерей; носильщика железнодорожного вокзала П.А. Фомина - к трем месяцам принудительных работ; бывшего помещика, счетовода П.П. Чурилова оправдали.

Накануне ссылки о. Митрофан Бучнев получил откровение (видение) о дороге в Сибирь от святителя Иннокентия (Кульчицкого) - первого епископа Иркутского. «Зовет меня к себе он», - сказал о. Митрофан близким. Свою общину прот. Митрофан Бучнев оставил под духовным попечительством воронежских блаженных. По свидетельству А.В. Анисифоровой, на вопрос членов общины, на кого же он их оставляет, о. Митрофан ответил: «На Феоктисту Михайловну и Максима Павловича». Феоктиста Михайловна будет духовно окормлять общину вплоть до своей смерти в 1940 г. М.П. Бессарабов в 1937 г. будет арестован по обвинению в участии в контрреволюционной группе, антисоветской агитации и террористических намерениях против руководителей ВКП(б) и приговорен к высшей мере наказания - расстрелу.

По пути в концлагерь 14 (27) марта 1930 г. (всего за несколько дней до кончины) о. Митрофан написал своим духовным чадам последнее письмо, которое сохранилось в архиве его внуков: Пишите мне подробно обо всем, и самое главное о М.П. (Максиме Павловиче - В. А.) и Ф.М. (Феоктисте Михайловне. - В. А.)… Кланяюсь вам всем земно и прошу не бросать детей! Научите их молиться за меня и за мать. Это для них необходимо, нужно! Память обо мне сохранит их от многих зол и искушений… <…> Прошу вас всех: потерпите мои немощи! Не малодушествуйте и не ропщите! Прошу ваших святых молитв. Пишу и плачу, что всех вас связал этой нудностью. Оставайтесь с Богом!.

Скончался 22 марта 1930 года, это произошло в день 40 мучеников севастийских. Погребён на берегу Ангары.

Обстоятельства его смерти стали известны от отбывшего лагерный срок осужденного, привезшего его родственникам личные вещи священника - очки и лапти. Когда тот заболел на пути следования в лагерь, протоиерей отдал ему свою теплую одежду, сам же простудился, получил воспаление легких и умер. Так завершился жизненный путь о. Митрофана Бучнева, характеризующийся поразительной стойкостью, мужественным служением вере и самопожертвованием. Узнав о смерти о. Митрофана, члены его общины долгое время не могли в это поверить, не могли представить своей жизни без его духовного попечительства.

Агния Лихоносова пишет: 22 марта (по церковному календарю) 1930 года скончался наш батюшка - далеко от нас, на чужбине. Мы были в большом горе и даже в каком-то недоумении. Мы не могли себе представить, что батюшка мог умереть, да еще так скоропостижно, и первое время по получении этой вести просто не верили в его смерть. Думали, это умер кто-то другой и нам ошибочно сообщили. Но то была правда. Мы осиротели, стали страшно одиноки душой. Однако смерть духовного отца стала лишь первым испытанием среди тех, которые предстояло перенести многим из членов общины. Вскоре начались аресты, связанные не только с гонениями на носителей веры, но и с их социальным происхождением или принадлежностью к той или иной сфере профессиональной деятельности, против представителей которой были возбуждены дела по обвинению во «вредительстве» и препятствованию социалистическому строительству.

Литература

- Алленова В. А. Материалы ГАВО как источник по истории гонений на духовенство в 1920-е гг. // Воронежский вестник архивиста. Вып. 10. Воронеж, 2012, с. 31-43:

Использованные материалы

- Алленова В.А., Воронежская община протоиерея Митрофана Бучнева Альманах СФИ, Выпуск. № 27, М., 2018, с. 80-104:

[1] "Выпускники Воронежской духовной семинарии 1897 года", генеалогический сайт Бовкало А.А., http://petergen.com/bovkalo/duhov/voronezsem.html

[2] Журнал "Безбожник" 1930, № 6.