ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА - война СССР с Германией и ее союзниками в 1941–1945 и с Японией в 1945; составная часть Второй мировой войны.

С точки зрения нацистского руководства, война с СССР была неизбежна. Коммунистический режим рассматривался им как чуждый, и при этом способный нанести удар в любой момент. Только быстрый разгром СССР давал немцам возможность обеспечить господство на европейском континенте. Кроме того, он открывал им доступ к богатым промышленным и сельскохозяйственным районам Восточной Европы. В то же время, как считают некоторые историки, Сталин сам еще в конце 1939 принял решение об упреждающем нападении на Германию летом 1941. 15 июня советские войска начали стратегическое развертывание и выдвижение к западной границе. Согласно одной версии, это делалось с целью нанесения удара по Румынии и оккупированной немцами Польше, согласно другой, чтобы испугать Гитлера и заставить его отказаться от планов нападения на СССР.

Первый период войны (22 июня 1941 – 18 ноября 1942).

Первый этап немецкого наступления (22 июня – 10 июля 1941).

22 июня Германия начала войну против СССР; в тот же день к ней присоединились Италия и Румыния, 23 июня – Словакия, 27 июня – Венгрия. Немецкое вторжение застало советские войска врасплох; в первый же день была уничтожена значительная часть боеприпасов, горючего и военной техники; немцам удалось обеспечить полное господство в воздухе. В ходе боев 23–25 июня основные силы Западного фронта были разбиты. Брестская крепость держалась до 20 июля. 28 июня немцы взяли столицу Белоруссии и замкнули кольцо окружения, в которое попало одиннадцать дивизий.

В ходе танкового сражения 6–8 июля между Оршей и Витебском немцы нанесли поражение советским войскам и 10 июля взяли Витебск. Уцелевшие части отошли за Днепр. К 10 июля германо-румынские войска вышли к Днестру.

26 июня в войну вступила Финляндия. 29 июня германо-финские войска предприняли наступление в Заполярье на Мурманск, Кандалакшу и Лоухи, но не смогли продвинуться вглубь советской территории.

Ко второй декаде июля 1941 немцы захватили северную Молдавию, западную Украину, большую часть Белоруссии, Литву, Латвию и южную Эстонию.

Главной причиной поражений Красной Армии, несмотря на ее количественное и нередко качественное (танки Т-34 и КВ) техническое превосходство, стала слабая подготовка рядового и офицерского состава, низкий уровень эксплуатации военной техники и отсутствие у войск опыта ведения крупных войсковых операций в условиях современной войны. Немалую роль сыграли и репрессии против высшего командования в 1937–1940. См. также СОВЕТСКО-ФИНСКАЯ ВОЙНА 1939–1940.

Организация руководства войной

23 июня для руководства военными действиями был создан чрезвычайный орган высшего военного управления – Ставка Главного Командования, а также произошла максимальная централизация военной и политической власти в руках Сталина. 8 августа он занял пост верховного главнокомандующего.

22 июня в СССР была проведена мобилизация военнообязанных, родившихся в 1905–1918. С первых дней войны развернулась массовая запись добровольцев в Красную Армию. 18 июля советское руководство приняло решение об организации партизанского движения в оккупированных и прифронтовых районах, которое приобрело широкие масштабы во второй половине 1942. Летом-осенью 1941 удалось эвакуировать на восток ок. 10 млн. чел. и более 1350 крупных предприятий. Жесткими и энергичными мерами стала осуществляться милитаризация экономики; на военные нужды мобилизовались все материальные ресурсы страны.

Возникновение антигитлеровской коалиции

22 июня премьер-министр Великобритании У.Черчилль выступил по радио с заявлением о поддержке СССР в его борьбе с гитлеризмом. 23 июня государственный департамент США приветствовал усилия советского народа по отражению немецкого нашествия, а 24 июня президент США Ф.Рузвельт обещал предоставить СССР всевозможную помощь. 12 июля в Москве было заключено советско-английское соглашение о совместных действиях против Германии; 16 августа Великобритания предоставила советскому правительству заем в 10 млн. ф. ст. С осени 1941 США начали поставку в Россию сырья и военных материалов. Возник антигерманский союз трех великих держав.

Второй этап немецкого наступления (10 июля – 30 сентября 1941)

10 июля финские войска развернули наступление и 1 сентября 23-я советская армия на Карельском перешейке отошла на линию старой государственной границы, занимаемой до финской войны 1939–1940. К 10 октября фронт стабилизировался по рубежу Кестеньга – Ухта – Ругозеро – Медвежьегорск – Онежское оз. – р.Свирь. Противник не смог перерезать пути сообщения европейской России с северными портами.

10 июля группа армии «Север» начала наступление на ленинградском и таллинском направлениях. 15 августа пал Новгород, 21 августа – Гатчина. 30 августа немцы вышли к Неве, перерезав железнодорожное сообщение с городом, а 8 сентября взяли Шлиссельбург и замкнули кольцо блокады вокруг Ленинграда. Только жесткие меры нового командующего Ленинградского фронта Г.К.Жукова позволили к 26 сентября остановить противника.

16 июля пал Смоленск, и три советских армии оказались в окружении. Немцы продвинулись на 100–120 км, однако ценой огромных потерь советские войска вынудили противника 6 сентября оставить город Ельню.

16 июля 4-я румынская армия взяла Кишинев; оборона Одессы длилась около двух месяцев. Советские войска покинули город только в первой половине октября. В начале сентября Гудериан форсировал Десну и 7 сентября захватил Конотоп («конотопский прорыв»). В окружение попали пять советских армий; число пленных составило 665 тыс. Командующий фронтом Кирпонос покончил с собой. В руках немцев оказалась Левобережная Украина; путь на Донбасс был открыт; советские войска в Крыму оказались отрезанными от основных сил.

Поражения на фронтах побудили Ставку издать 16 августа приказ № 270, квалифицировавший всех солдат и офицеров, сдавшихся в плен, как предателей и дезертиров; их семьи лишались государственной поддержки и подлежали ссылке.

Третий этап немецкого наступления (30 сентября – 5 декабря 1941)

30 сентября группа армий «Центр» начала операцию по захвату Москвы («Тайфун»). 3 октября танки Гудериана ворвались в Орел и вышли на дорогу к Москве. 6–8 октября все три армии Брянского фронта были окружены южнее Брянска, а основные силы Резервного (19-я, 20-я, 24-я и 32-я армии) – западнее Вязьмы; немцы захватили 664 тыс. пленных и более 1200 танков. Но продвижение 2-ой танковой группы вермахта на Тулу было сорвано упорным сопротивлением бригады М.Е.Катукова под Мценском; 4-я танковая группа заняла Юхнов и устремилась к Малоярославцу, но была задержана у Медыни подольскими курсантами (6–10 октября); осенняя распутица также замедлила темпы немецкого наступления.

10 октября немцы нанесли удар по правому крылу Резервного фронта (переименовано в Западный фронт); 12 октября 9-я армия овладела Старицей, а 14 октября – Ржевом. 19 октября в Москве было объявлено осадное положение. 29 октября Гудериан попытался взять Тулу, но был отбит с большими для себя потерями. В начале ноября новому командующему Западного фронта Жукову неимоверным напряжением всех сил и постоянными контратаками удалось, несмотря на огромные потери в живой силе и технике, остановить немцев и на других направлениях.

27 сентября немцы прорвали линию обороны Южного фронта. Большая часть Донбасса оказалась в руках у немцев. В ходе успешного контрнаступления войск Южного фронта 29 ноября был освобожден Ростов, а немцы отброшены к р.Миус. Во второй половине октября 11-я немецкая армия прорвалась в Крым и к середине ноября захватила почти весь полуостров. Советским войскам удалось удержать только Севастополь.

Контрнаступление Красной Армии под Москвой (5 декабря 1941 – 7 января 1942)

5–6 декабря Калининский, Западный и Юго-Западный фронты перешли к наступательным действиям на северо-западном и юго-западном направлениях. Успешное продвижение советских войск заставило Гитлера 8 декабря отдать директиву о переходе к обороне по всей линии фронта. 18 декабря войска Западного фронта начали наступление на центральном направлении. В итоге к началу 1942 немцы были отброшены на 100–250 км на запад. Создалась угроза охвата группы армии «Центр» с севера и юга. Стратегическая инициатива перешла к Красной Армии.

Успех операции под Москвой побудил Ставку принять решение о переходе к общему наступлению по всему фронту от Ладожского озера до Крыма. Наступательные операции советских войск в декабре 1941 – апреле 1942 привели к значительному изменению военно-стратегической ситуации на советско-германском фронте: немцы были отброшены от Москвы, освобождены Московская, часть Калининской, Орловской и Смоленской областей. Произошел и психологический перелом среди солдат и гражданского населения: укрепилась вера в победу, разрушился миф о непобедимости вермахта. Крах плана молниеносной войны породил сомнения в успешном исходе войны как у германского военно-политического руководства, так и у простых немцев.

Любаньская операция (13 января – 25 июня)

Любаньская операция имела целью прорыв блокады Ленинграда. 13 января силы Волховского и Ленинградского фронтов начали наступление на нескольких направлениях, планируя соединиться у Любани и окружить чудовскую группировку противника. 19 марта немцы нанесли контрудар, отрезав 2-ю ударную армию от остальных сил Волховского фронта. Советские войска неоднократно пытались деблокировать ее и возобновить наступление. 21 мая Ставка приняла решение о ее отводе, но 6 июня немцы полностью замкнули кольцо окружения. 20 июня солдаты и офицеры получили приказ выходить из окружения самостоятельно, но это удалось сделать лишь немногим (по разным оценкам, от 6 до 16 тыс. чел.); командарм А.А.Власов сдался в плен.

Военные действия в мае-ноябре 1942

Разгромив Крымский фронт (в плен попало почти 200 тыс. чел.), немцы 16 мая заняли Керчь, а в начале июля – Севастополь. 12 мая войска Юго-западного фронта и Южного фронта предприняли наступление на Харьков. В течение нескольких дней оно развивалось успешно, однако немцы 19 мая разбили 9-ю армию, отбросив ее за Северский Донец, вышли в тыл наступавшим советским войскам и 23 мая взяли их в клещи; число пленных достигло 240 тыс. 28–30 июня началось немецкое наступление против левого крыла Брянского и правого крыла Юго-западного фронта. 8 июля немцы захватили Воронеж и вышли к Среднему Дону. К 22 июля 1-я и 4-я танковые армии достигли Южного Дона. 24 июля был взят Ростов-на-Дону.

В условиях военной катастрофы на юге Сталин 28 июля издал приказ № 227 «Ни шагу назад», предусматривавший суровые наказания за отступление без указания свыше, заградотряды для борьбы с самовольно оставляющими позиции, штрафные подразделения для действий на самых опасных участках фронта. На основе этого приказа за годы войны было осуждено ок. 1 млн. военнослужащих, из них расстреляно 160 тыс., а 400 тыс. отправлено в штрафные роты.

25 июля немцы форсировали Дон и устремились на юг. В середине августа немцы установили контроль почти над всеми перевалами центральной части Главного Кавказского хребта. На грозненском направлении немцы 29 октября заняли Нальчик, взять Орджоникидзе и Грозный им не удалось, и в середине ноября их дальнейшее продвижение было остановлено.

16 августа немецкие войска развернули наступление на Сталинград. 13 сентября начались бои в самом Сталинграде. Во второй половине октября – первой половине ноября немцы захватили значительную часть города, однако не смогли сломить сопротивление оборонявшихся.

К середине ноября немцы установили контроль над Правобережьем Дона и большей частью Северного Кавказа, но не достигли своих стратегических целей – прорваться в Поволжье и Закавказье. Этому помешали контрудары Красной Армии на других направлениях («Ржевская мясорубка», танковое сражение между Зубцовом и Карманово и др.), которые, хотя и не увенчались успехом, тем не менее не позволили командованию вермахта перебросить резервы на юг.

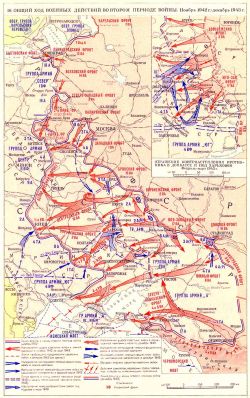

Второй период войны (19 ноября 1942 – 31 декабря 1943): коренной перелом

|

| Общий ход военных действий во втором периоде ВОВ |

Победа под Сталинградом (19 ноября 1942 – 2 февраля 1943)

19 ноября части Юго-западного фронта прорвали оборону 3-й румынской армии и 21 ноября взяли в клещи пять румынских дивизий (операция «Сатурн»). 23 ноября подразделения двух фронтов соединились у Советского и окружили Сталинградскую группировку противника.

16 декабря войска Воронежского и Юго-Западного фронтов начали операцию «Малый Сатурн» на Среднем Дону, разгромили 8-ю итальянскую армию, 26 января 6-я армия была рассечена на две части. 31 января капитулировала южная группировка во главе с Ф.Паулюсом, 2 февраля – северная; в плен попало 91 тыс. чел. Сталинградская битва, несмотря на большие потери советских войск, стала началом коренного перелома в Великой Отечественной войне. Вермахт потерпел крупнейшее поражение и утратил стратегическую инициативу. Япония и Турция отказались от намерения вступить в войну на стороне Германии.

К этому времени произошел перелом и в сфере советской военной экономики. Уже зимой 1941/1942 удалось остановить спад в машиностроении. С марта 1942 начался подъем черной металлургии, со второй половины 1942 – энергетики и топливной промышленности. К началу 1943 обозначился явный экономический перевес СССР над Германией. Наступательные действия Красной Армии на центральном направлении в ноябре 1942 – январе 1943.

Была проведена операция «Марс» (Ржевско-Сычевская) с целью ликвидации ржевско-вяземского плацдарма. Соединения Западного фронта пробились через железную дорогу Ржев – Сычевка и совершили рейд по вражеским тылам, однако значительные потери и недостаток танков, орудий и боеприпасов вынудили их остановиться, но эта операция не позволила немцам перебросить часть сил с центрального направления под Сталинград.

Освобождение Северного Кавказа (1 января – 12 февраля 1943)

1–3 января началась операция по освобождению Северного Кавказа и излучины Дона. 3 января был освобожден Моздок, 10–11 января – Кисловодск, Минеральные Воды, Ессентуки и Пятигорск, 21 января – Ставрополь. 24 января немцы сдали Армавир, 30 января – Тихорецк. 4 февраля Черноморский флот высадил десант в районе Мысхако южнее Новороссийска. 12 февраля был взят Краснодар. Однако недостаток сил помешал советским войскам окружить северокавказскую группировку противника.

Прорыв блокады Ленинграда (12–30 января 1943)

12 января 1943 Ленинградский и Волховские фронты нанесли с востока и запада совместный удар по шлиссельбурго-синявинскому выступу для прорыва блокады Ленинграда (операция «Искра»); 18 января был пробит коридор вдоль берега Ладожского озера шириной 8–11 км; сухопутная связь города на Неве с Большой землей была восстановлена. Военные действия на юге и в центре в январе-марте 1943.

13–14 января войска Воронежского фронта прорвали немецкую оборону южнее Воронежа, а части Юго-западного фронта – южнее Кантемировки и взяли в клещи тринадцать дивизий группы армий «Б» (Острогожско-Россошанская операция).

25 января был освобожден Воронеж, успешно проведена Воронежско-Касторненская операция. Войска Юго-западного фронта освободили Северный Донбасс; части Южного фронта овладели Батайском и Азовом, также Ростовом-на-Дону и Харьковом. Командование вермахта сумело быстро перебросить на юг две танковые дивизии СС и нанести 19 февраля мощный контрудар по войскам Юго-западного фронта, к концу февраля отбросив их за Северский Донец, а 4 марта атаковать левое крыло Воронежского фронта; 16 марта немцы вновь захватили Харьков, 18 марта – Белгород. Таким образом, из-за просчета советского командования все предшествующие успехи Красной Армии на юге были сведены на нет; противник приобрел плацдарм для удара на Курск с юга.

Опасаясь окружения основных сил группы армий «Центр» на ржевско-вяземском плацдарме, германское командование приступило 1 марта к их планомерному отводу. 2 марта части Калининского и Западного фронтов начали преследование противника. 3 марта был освобожден Ржев, 6 марта – Гжатск, 12 марта – Вязьма.

Кампания января-марта 1943, несмотря на ряд неудач, привела к освобождению огромной территории (Северный Кавказ, низовья Дона, Ворошиловградская, Воронежская, Курская области, часть Белгородской, Смоленской и Калининской областей). Была прорвана блокада Ленинграда, ликвидированы Демянский и Ржевско-Вяземский выступы. Был восстановлен контроль над Волгой и Доном. Вермахт понес огромные потери (ок. 1,2 млн. чел.). Истощение человеческих ресурсов заставило нацистское руководство провести тотальную мобилизацию старших (свыше 46 лет) и младших возрастов (16–17 лет).

С зимы 1942/1943 важным военным фактором стало партизанское движение в немецком тылу. Партизаны наносили серьезный ущерб германской армии, уничтожая живую силу, взрывая склады и эшелоны, нарушая систему коммуникаций. Крупнейшими операциями стали рейды отряда М.И.Наумова по Курской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Винницкой, Киевской и Житомирской (февраль-март 1943) и отряда С.А.Ковпака по Ровенской, Житомирской и Киевской областям (февраль-май 1943).

Оборонительное сражение на Курской дуге (5–23 июля 1943)

Командование вермахта разработало операцию «Цитадель» по окружению сильной группировки Красной Армии на Курском выступе путем встречных танковых ударов с севера и юга; в случае успеха планировалось осуществить операцию «Пантера» по разгрому Юго-западного фронта. Однако советская разведка разгадала замыслы немцев, и в апреле-июне на Курском выступе было создана мощная оборонительная система из восьми рубежей.

5 июля 9-я немецкая армия начала наступление на Курск с севера, а 4-я танковая армия – с юга. На северном фланге уже 10 июля немцы перешли к обороне. На южном крыле танковые колонны вермахта 12 июля достигли Прохоровки, но были остановлены, а к 23 июля войска Воронежского и Степного фронта отбросили их на исходные рубежи. Операция «Цитадель» провалилась.

Общее наступление Красной Армии во второй половине 1943 (12 июля – 24 декабря 1943). Освобождение Левобережной Украины

12 июля части Западного и Брянского фронтов прорвали немецкую оборону у Жилково и Новосиля, к 18 августа советские войска очистили от противника Орловский выступ. К 22 сентября части Юго-западного фронта отбросили немцев за Днепр и вышли на подступы к Днепропетровску и Запорожью; соединения Южного фронта заняли Таганрог, 8 сентября Сталино (совр. Донецк), 10 сентября Мариуполь; результатом операции стало освобождение Донбасса.

3 августа войска Воронежского и Степного фронтов в нескольких местах прорвали оборону группы армий «Юг» и 5 августа овладели Белгородом. 23 августа был взят Харьков. 25 сентября путем фланговых ударов с юга и севера войска Западного фронта овладели Смоленском и к началу октября вступили на территорию Белоруссии.

26 августа Центральный, Воронежский и Степной фронты приступили к осуществлению Черниговско-Полтавской операции. Войска Центрального фронта прорвали оборону противника южнее Севска и 27 августа заняли город; 13 сентября достигли Днепра на участке Лоев – Киев. Части Воронежского фронта вышли к Днепру на участке Киев – Черкассы. Соединения Степного фронта подошли к Днепру на участке Черкассы – Верхнеднепровск. В итоге немцы потеряли почти всю Левобережную Украину. В конце сентября советские войска в нескольких местах форсировали Днепр и захватили 23 плацдарма на его правом берегу.

1 сентября войска Брянского фронта преодолели линию обороны вермахта «Хаген» и заняли Брянск, к 3 октября Красная Армия вышла на рубеж р.Сож в Восточной Белоруссии. 9 сентября Северо-Кавказский фронт во взаимодействии с Черноморском флотом и Азовской военной флотилией начал наступление на Таманском п-ве. Прорвав «Голубую линию», советские войска 16 сентября взяли Новороссийск, а к 9 октября полностью очистили полуостров от немцев.

10 октября Юго-западного фронта приступил к операции по ликвидации Запорожского плацдарма и 14 октября овладел Запорожьем.

11 октября Воронежский (с 20 октября 1-й Украинский) фронт начал киевскую операцию. После двух неудачных попыток взять столицу Украины атакой с юга (с Букринского плацдарма) было решено нанести главный удар с севера (с Лютежского плацдарма). 1 ноября, чтобы отвлечь внимание противника, 27-я и 40-я армии двинулись на Киев с Букринского плацдарма, а 3 ноября ударная группировка 1-го Украинского фронта внезапно атаковала его с Лютежского плацдарма и прорвала немецкую оборону. 6 ноября Киев был освобожден.

13 ноября немцы, подтянув резервы, предприняли на Житомирском направлении контрнаступление против 1-го Украинского фронта с целью отбить Киев и восстановить оборону по Днепру. Но Красная Армия удержала на правом берегу Днепра обширный стратегический Киевский плацдарм.

За период военных действий с 1 июня по 31 декабря вермахт понес огромные потери (1 млн. 413 тыс. чел.), которые он уже оказался не в состоянии полностью возместить. Была освобождена значительная часть оккупированной в 1941–1942 территории СССР. Планы германского командования закрепиться на днепровских рубежах провалились. Были созданы условия для изгнания немцев с Правобережной Украины.

Третий период войны (24 декабря 1943 – 11 мая 1945): поражение Германии

После череды неудач в течение всего 1943 германское командование отказалось от попыток перехватить стратегическую инициативу и перешло к жесткой обороне. Главной задачей вермахта на севере стало не допустить прорыва Красной Армии в Прибалтику и Восточную Пруссию, в центре к границе с Польшей, а на юге к Днестру и Карпатам. Советское же военное руководство поставило целью зимне-весенней кампании 1944 разгром немецких войск на крайних флангах – на Правобережной Украине и у Ленинграда.

Освобождение Правобережной Украины и Крыма

24 декабря 1943 войска 1-го УФ начали наступление на западном и юго-западном направлениях (Житомирско-Бердичевская операция). Только ценой большого напряжения сил и значительных потерь немцам удалось остановить советские войска на линии Сарны – Полонная – Казатин – Жашков. 5–6 января части 2-го УФ нанесли удар на кировоградском направлении и 8 января овладели Кировоградом, но 10 января были вынуждены прекратить наступление. Немцы не допустили соединения войск обоих фронтов и смогли удержать Корсунь-Шевченковский выступ, создававший угрозу Киеву с юга.

24 января 1-й и 2-й Украинские фронты развернули совместную операцию по разгрому корсунь-шевченсковской группировки противника. 28 января 6-я и 5-я гвардейская танковые армии соединились у Звенигородки и замкнули кольцо окружения. 30 января был взят Канев, 14 февраля – Корсунь-Шевченковский. 17 февраля ликвидация «котла» завершилась; в плен попало более 18 тыс. солдат вермахта.

27 января части 1-го УФ нанесли удар из района Сарн в луцко-ровенском направлении. 30 января началось наступление войск 3-го и 4-го Украинских фронтов на Никопольский плацдарм. Преодолев ожесточенное сопротивление противника, 8 февраля они овладели Никополем, 22 февраля – Кривым Рогом и к 29 февраля вышли к р. Ингулец.

В результате зимней кампании 1943/1944 немцы были окончательно отброшены от Днепра. Стремясь осуществить стратегический прорыв к границам Румынии и помешать вермахту закрепиться на реках Южный Буг, Днестр и Прут, Ставка разработала план окружения и разгрома группы армий «Юг» на Правобережной Украине путем скоординированного удара 1-го, 2-го и 3-го Украинских фронтов.

В начали марта 1944 силы трех фронтов развернули масштабную наступательную операцию в полосе длиной 1100-км от Луцка до устья Днепра. 4 марта войска 1-го УФ пробили брешь в немецкой обороне и устремились на юг к Черновцам. Части 1-го УФ произвели охват группы армий «Юг» с запада и вышли в предгорья Карпат; к 17 апреля они достигли линии Ковель-Владимир – Волынский – Броды – Бучач – Коломыя – Вижница.

2-й УФ, начавший наступление 5 марта, стремительно двигался в дубоссарском направлении; к 10–15 апреля войска переправились через р.Сирет, прорвались к Сучаве (северо-восточная Румыния) и вплотную приблизились к Яссам и Кишиневу. Но из-за ожесточенного сопротивления немцев на укрепленном рубеже Яссы – Дубоссары они были вынуждены к 17 апреля прекратить наступление.

Наступательная операция 3-го УФ на одесском направлении началась 6 марта. Ее успех облегчила переброска ряда немецких соединений на Западную Украину на линию действий 1-го УФ. 10 апреля войска УФ штурмом взяли Одессу, а 14 апреля вышли к низовьям Днестра и захватили несколько плацдармов на его правом берегу.

Итогом совместной операции трех Украинских фронтов в марте – первой половине апреля 1944 стало освобождение Правобережной Украины и Северной Молдавии. Хотя немецким войскам на юге (группы армий «Юг» и «А») и удалось избежать окружения, они понесли значительный урон (было полностью уничтожено 10 дивизий, 59 дивизий потеряли более 50% своего состава). Красная Армия приблизилась к границам союзников Германии – Румынии, Венгрии, Болгарии.

Заключительным аккордом весенней операции на юге явилось изгнание немцев из Крыма. 7–9 мая войска 4-го УФ при поддержке Черноморского флота штурмом взяли Севастополь, а к 12 мая разгромили бежавшие на м.Херсонес остатки 17-й армии.

Ленинградско-Новгородская операция Красной Армии (14 января – 1 марта 1944)

14 января войска Ленинградского и Волховского фронтов развернули наступление к югу от Ленинграда и под Новгородом. Нанеся поражение 18-й немецкой армии и оттеснив ее к Луге, они освободили 20 января Новгород. В начале февраля части Ленинградского и Волховского фронтов вышли на подступы к Нарве, Гдову и Луге; 4 февраля они взяли Гдов, 12 февраля Лугу. Угроза окружения вынудила 18-ю армию поспешно отступить на юго-запад. 17 февраля 2-й ПрибФ осуществил серию ударов против 16-й немецкой армии на р.Ловать. В начале марта Красная Армия достигла оборонительной линии «Пантера» (Нарва – Чудское оз. – Псков – Остров); была освобождена большая часть Ленинградской и Калининской областей.

Военные действия на центральном направлении в декабре 1943 – апреле 1944

В качестве задач зимнего наступления 1-го Прибалтийского, Западного и Белорусского фронтов Ставка поставила войскам выход на рубеж Полоцк – Лепель – Могилев – Птичь и освобождение Восточной Белоруссии.

В декабре 1943 – феврале 1944 1-й ПрибФ предпринял три попытки овладеть Витебском, что не привело к взятию города, но предельно истощило силы противника. Не имели успеха и наступательные действия ЗФ на оршанском направлении 22–25 февраля и 5–9 марта 1944.

На мозырьском направлении Белорусский фронт (БелФ) 8 января нанес сильный удар по флангам 2-й немецкой армии, однако благодаря спешному отступлению ей удалось избежать окружения. Недостаток сил помешал советским войскам окружить и уничтожить бобруйскую группировку противника, и 26 февраля наступление было остановлено. Образованный 17 февраля на стыке 1-го Украинского и Белорусского (с 24 февраля 1-го Белорусского) фронтов 2-й Белорусский фронт начал 15 марта Полесскую операцию с целью захвата Ковеля и прорыва к Бресту. Советские войска окружили Ковель, но 23 марта немцы нанесли контрудар и 4 апреля деблокировали ковельскую группировку. Таким образом, на центральном направлении в ходе зимне-весенней кампании 1944 Красная Армия не смогла достичь поставленных перед ней целей; 15 апреля она перешла к обороне.

Наступление в Карелии (10 июня – 9 августа 1944). Выход Финляндии из войны

После потери большей части оккупированной территории СССР главной задачей вермахта стало не допустить Красную Армию в Европу и не потерять своих союзников. Именно поэтому советское военно-политическое руководство, потерпев неудачу в попытках достичь мирного соглашения с Финляндией в феврале-апреле 1944, решило начать летнюю кампанию 1944 ударом на севере.

10 июня 1944 войска ЛенФ при поддержке Балтийского флота развернули наступление на Карельском перешейке, в результате был восстановлен контроль над Беломорско-Балтийским каналом и стратегически важной Кировской железной дорогой, связывающей Мурманск с Европейской Россией. К началу августа советские войска освободили всю оккупированную территорию к востоку от Ладоги; в районе Куолисма они вышли к финской границе. Потерпев поражение, Финляндия 25 августа вступила в переговоры с СССР. 4 сентября она разорвала отношения с Берлином и прекратила военные действия, 15 сентября объявила войну Германии, а 19 сентября заключила перемирие со странами антигитлеровской коалиции. Протяженность советско-германского фронта сократилась на треть. Это позволило Красной Армии высвободить значительные силы для операций на других направлениях.

Освобождение Белоруссии (23 июня – начало августа 1944)

Успехи в Карелии побудили Ставку провести масштабную операцию по разгрому противника на центральном направлении силами трех Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов (операция «Багратион»), ставшую главным событием летне-осенней кампании 1944.

Общее наступление советских войск началось 23–24 июня. Скоординированный удар 1-го ПрибФ и правого крыла 3-го БФ завершился 26–27 июня освобождением Витебска и окружением пяти немецких дивизий. 26 июня части 1-го БФ взяли Жлобин, 27–29 июня окружили и уничтожили бобруйскую группировку противника, а 29 июня освободили Бобруйск. В результате стремительного наступления трех Белорусских фронтов была сорвана попытка германского командования организовать линию обороны по Березине; 3 июля войска 1-го и 3-го БФ ворвались в Минск и взяли в клещи южнее Борисова 4-ю немецкую армию (ликвидирована к 11 июля).

Немецкий фронт стал рушиться. Соединения 1-го ПрибФ 4 июля заняли Полоцк и, двигаясь вниз по течению Западной Двины, вступили на территорию Латвии и Литвы, достигли побережья Рижского залива, отрезав дислоцированную в Прибалтике группу армий «Север» от остальных сил вермахта. Части правого крыла 3-го БФ, 28 июня взяв Лепель, в начале июля прорвались в долину р. Вилия (Нярис), 17 августа вышли к границе Восточной Пруссии.

Войска левого крыла 3-го БФ, совершив стремительный бросок от Минска, 3 июля взяли Лиду, 16 июля вместе со 2-м БФ – Гродно и в конце июля приблизились к северо-восточному выступу польской границы. 2-й БФ, наступая на юго-запад, 27 июля овладел Белостоком и вытеснил немцев за р.Нарев. Части правого крыла 1-го БФ, освободив 8 июля Барановичи, а 14 июля Пинск, в конце июля они достигли Западного Буга и вышли к центральному участку советско-польской границы; 28 июля был взят Брест. В результате операции «Багратион» были освобождены Белоруссия, большая часть Литвы и часть Латвии. Открылась возможность наступления в Восточной Пруссии и Польше.

Освобождение Западной Украины и наступление в Восточной Польше (13 июля – 29 августа 1944)

Пытаясь остановить продвижение советских войск в Белоруссии, командование вермахта было вынуждено перебрасывать туда соединения с остальных участков советско-германского фронта. Это облегчило операции Красной Армии на других направлениях. 13–14 июля началось наступление 1-го УФ в Западной Украине. Уже 17 июля они пересекли государственную границу СССР и вступили в Юго-Восточную Польшу.

18 июля левое крыло 1-го БФ развернуло наступление под Ковелем. В конце июля они подошли к Праге (правобережному предместью Варшавы), которую удалось взять только 14 сентября. В начале августа сопротивление немцев резко усилилось, и продвижение Красной Армии было остановлено. Из-за этого советское командование не смогло оказать необходимой помощи вспыхнувшему 1 августа в польской столице восстанию под руководством Армии Крайовой, и к началу октября оно было жестоко подавлено вермахтом. К концу июля 1944 Красная Армия окончательно освободила Украину и заняла большую часть Восточной Польши. Впервые за годы войны боевые действия были перенесены на чужую территорию. Характер Великой Отечественной войны изменился: отныне ее целью стало освобождение оккупированных немцами стран Центральной и Юго-Восточной Европы и полный разгром Германии и ее союзников.

Освобождение Северной Прибалтики (10 июля – 24 ноября 1944)

В июле советское командование приступило к операции по разгрому группы армий «Север» и освобождению Эстонии и Латвии. 10 июля 2-й ПрибФ начал наступление на режицком направлении. Войска 3-го ПрибФ, прорвав 17 июля немецкую оборону на р. Великая и освободив Остров (21 июля) и Псков (23 июля), вступили в северную Латвию и южную Эстонию; только 25 августа советским войскам удалось занять Тарту. Части ЛФ 26 июля захватили Нарву, однако их дальнейшее продвижение вскоре было остановлено. В результате контрнаступления 21 августа немцы ликвидировали Тукумский коридор и восстановили непрерывную линию обороны на Балтийском побережье.

14 сентября все три Прибалтийских фронта нанесли скоординированный удар на рижском направлении и к концу сентября вышли на подступы к латвийской столице. Одновременно войска 3-го ПрибФ освободили северную Латвию. Части ЛФ, начав наступление 17 сентября, стремительным броском прорвались к Таллину и 22 сентября при поддержке Балтийского флота овладели эстонской столицей.

Решающим актом освобождения Прибалтики стала Мемельско-Рижская операция, проведенная в первой половине октября 1944. 5 октября 1-й ПрибФ и 3-1 БФ нанесли внезапный удар по немецкой группировке в западной Литве. К 10 октября вышли на балтийское побережье у Паланги и вновь отрезали группу армий «Север» от Восточной Пруссии. Части 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов прорвались к Риге и 13 октября взяли ее. Остатки группы армий «Север» были оттеснены в северо-западную Латвию и там блокированы; был блокирован и Мемель.

В конце сентября войска ЛФ и моряки-балтийцы приступили к освобождению Моонзундских о-вов.

С освобождением Прибалтики линия советско-германского фронта еще больше сократилась. Группа армий «Север», прижатая к морю советскими войсками, практически перестала играть военно-стратегическую роль. Ситуация на Балтике существенно изменилась: создались благоприятные условия для активизации действий Балтийского флота; советские войска угрожали северному побережью Германии и ее коммуникациям со Швецией.

Освобождение южной Молдавии. Переход Румынии и Болгарии на сторону антигитлеровской коалиции (20 августа – конец сентября 1944)

В конце августа 1944 Красная Армия провела Ясско-Кишиневскую операцию, имевшую целью изгнание немцев из оставшихся еще оккупированными юго-западных областей СССР и вывод из войны Румынии, обеспечивавшей основные потребности Германии в нефтепродуктах. К 29 августа «Кишиневский котел» (восемнадцать дивизий) был ликвидирован. Освобождение Молдавии завершилось.

Поражения на фронтах привели к падению в Румынии режима И.Антонеску 23 августа 1944. Новое правительство К.Санатеску объявило войну Германии и обратилось к Сталину с просьбой о перемирии. Части 2-го УФ 30 августа заняли нефтеносный район Плоешти, 31 августа вступили в Бухарест, а 5 сентября достигли югославо-румынской границы у Турну-Северина. 12 сентября было подписано перемирие между Румынией и странами антигитлеровской коалиции.

К концу сентября вся территория довоенной Румынии была очищена от немцев.

5 сентября СССР объявил войну Болгарии. К 10 сентября под контролем советских войск оказался весь северо-восток Болгарии. В ночь на 9 сентября в Софии произошел государственный переворот, свергнувший монархию Кобургов. Новое правительство К.Георгиева объявило войну Германии. 15 сентября советские части вступили в Софию, а в конце сентября уже были на болгаро-югославской границе. 28 октября Болгария заключила перемирие с СССР, Великобританией и США.

Наступление в Восточных Карпатах (8 сентября – 28 октября 1944)

В конце августа в Словакии вспыхнуло восстание против прогерманского режима Й.Тисо. Советское командование приняло решение провести Карпатско-Дуклинскую операцию по прорыву в Восточную Словакию и соединению с восставшими, но в полной мере это осуществить не удалось. К началу ноября немцы подавили Словацкое восстание. Наступление в Югославии (28 сентября – 20 октября 1944). Выход Красной Армии на границу Югославии создал угрозу окружения дислоцированной в Греции группы армий «Е»; Гитлер отдал приказ о ее отводе на югославскую территорию. Усиление немецкой группировки на западе Балканского полуострова осложнило положение Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ), которая к середине сентября уже освободила южную и западную Сербию. В этой ситуации советское командование решило провести наступательную операцию в восточной Югославии совместно с болгарской армией и местными партизанами. 20 октября соединения 3-го УФ вместе с НОАЮ взяли югославскую столицу; после этого советские войска были переброшены в Венгрию. Освобождение остальных частей Югославии (Хорватии, Словении и др.) было поручено НОАЮ по договоренности между советским и югославским военным командованием.

Операции в Заполярье и Восточной Пруссии(октябрь-ноябрь 1944)

7 октября КарФ и Северный флот атаковали 19-й немецкий горнострелковый корпус на севере Кольского п-ва и вынудили его к отступлению. 14-я советская армия, тесня отходящего противника, вступила в северную Финляндию. 9 ноября освобождение Заполярья было завершено.

В то же время советские войска потерпели неудачу в Восточной Пруссии, где в середине октября немецкая группа армий «Центр» отразила наступление 3-й БФ.

Наступление в Восточной и Центральной Венгрии (6 октября 1944 – 13 февраля 1945)

В начале октября 1944 Красная Армия начала операцию по разгрому группы армий «Юг» в междуречье Муреша и Дуная и выводу из войны хортистской Венгрии, последней союзницы Германии в Европе. К 25 октября немцы были изгнаны из Трансильвании. В конце октября под контролем Красной Армии оказалось все левобережье Тисы от Сегеда до Сольнока. 4 ноября советские войска вышли на ближайшие подступы к венгерской столице, но не смогли взять ее с ходу. 3 декабря они овладели Мишкольцом, 4 декабря достигли оз. Балатон. Отразив в январе 1945 несколько попыток вермахта деблокировать Будапешт, войска 2-го и 3-го Украинских фронтов в начале февраля разгромили будапештскую группировку противника (ок. 120 тыс. пленных) и 13 февраля заняли венгерскую столицу.

28 декабря созданное в Дебрецене Временное национальное правительство Венгрии объявило войну Германии.

Висло-Одерская (12 января – 24 февраля 1945) и Восточно-Прусская (13 января – 25 апреля 1945) операции.

В начале 1945 Красная Армия развернула серию операций на центральном (берлинском) направлении с целью окончательного освобождения Польши и полного разгрома Германии. Первой из них стала Висло-Одерская, в ее ходе советские войска должны были разбить группу армий «А» и выйти к Одеру.

12 января 1945 войска 1-го УФ нанесли удар с Сандомирского плацдарма на радомско-бреславском направлении. 17 января правое крыло 1-го УФ освободило Ченстохов, 19 января достигло германо-польской границы, 22 января вышли к р.Одер и 28 января заняли Катовице и другие центры Верхне-Силезского промышленного района. Соединения правого крыла 26 января захватили плацдарм на левом берегу Одера у Бреслау (Вроцлав).

14 января началось наступление 1-го БФ с Мангушевского и Пулавского плацдармов в кутно-лодзинском направлении. Прорвав оборону противника, войска правого крыла повернули на север к Варшаве, а войска левого двинулись на запад и 16 января овладели Радомом; его передовые танковые соединения 19 января освободили Лодзь. Соединения правого крыла вместе с 1-й польской армией охватывающим маневром 17 января овладели Варшавой; советские танковые колонны устремились по коридору между Вислой и Вартой, 23 января взяли Быгдощ и вышли к Одеру у Кюстрина (Костшин) в 40 км от Берлина. Другие части правого крыла достигли Познани, обошли ее, натолкнувшись на упорную оборону немцев (познаньская группировка была уничтожена лишь к 23 февраля). В начале февраля немцы с помощью подкреплений с запада и внутренних резервов смогли остановить продвижение Красной Армии; фронт стабилизировался по Одеру.

В то же время силами 2-го и 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов была проведена Восточно-Прусская операция с целью уничтожения группы армий «Центр» и взятия Восточной Пруссии. 26 января войска 2 Белорусского Фронта вышли к Данцигскому заливу у Эльбинга, отрезав немецкие войска в Восточной Пруссии от остальных сил. 28 января соединения 1-го ПрибФ освободили Клайпеду. Только 29 марта войска 3-го БФ смогли уничтожить самый крупный «котел» юго-западнее Кенигсберга, а 9 апреля овладеть столицей Восточной Пруссии.

В результате Висло-Одерской и Восточно-Прусской операций Красная Армия освободила большую часть Польши, заняла Восточную Пруссию, вступила на территорию Германии, вышла к Одеру и создала плацдармы на его западном берегу в непосредственной близости от Берлина. Вермахт потерял почти полмиллиона убитыми.

Освобождение южной Польши и восточной Словакии (12 января – 18 февраля 1945)

Параллельно с операциями на основном (берлинском) направлении 4-м УФ и правым крылом 2-го УФ была проведена операция по разгрому немецко-венгерской группировки в Западных Карпатах. Прорвав оборону противника и уничтожив семнадцать вражеских дивизий, советские войска освободили территорию Польши к югу от Кракова и чехословацкие земли к востоку от Банска-Бистрицы и к середине февраля вышли на подступы к Моравско-Остравскому промышленному району. «Зачистка флангов» (8 февраля – 4 апреля 1945). Перед решающим ударом по Берлину Ставка приняла решение ликвидировать группировки противника на северном и южном флангах центрального направления – в Восточной Померании и Силезии.

К 4 апреля Красная Армия заняла всю Восточную Померанию и установила контроль над побережьем от Вислы до Одера. Успех операции устранил угрозу советским войскам с севера и высвободил значительные силы (десять армий) для участия в Берлинском сражении.

8 февраля части 1-го УФ с Бреславского плацдарма предприняли наступление в Нижней Силезии. Хотя им не удалось прорваться к Берлину, они отрезали Верхне-Силезскую группировку от Германии и выбили немцев из Нижней Силезии; правда Глогауский «котел» был ликвидирован лишь 1 апреля, а Бреславский – 6 мая. 15 марта войска 1-го УФ нанесли удар по вермахту в Верхней Силезии. 18–20 марта они разгромили основные силы противника в районе Оппельна (Ополе) и к 31 марта вышли в предгорья Судет на германо-чехословацкую границу. Под угрозой оказались Дрезден и Прага.

В результате Восточно-Померанской, Нижне-Силезской и Верхне-Силезской операций Германия лишилась своих важнейших промышленных и сельскохозяйственных районов.

Немецкое контрнаступление в западной Венгрии (6–15 марта 1945)

В начале весны 1945 германские войска предприняли последнюю попытку оттянуть поражение: стремясь сорвать готовящееся наступление Красной Армии на южном фланге, они 6 марта нанесли удар по позициям 3-го УФ к северу от оз. Балатон. Однако части 3-го УФ при поддержке 1-й болгарской и 3-й югославской армий к середине марта сумели остановить противника, потери которого составили более 40 тыс. чел.

Наступление в западной Венгрии и восточной Австрии(16 марта – 15 апреля 1945)

16 марта 1945 3-й УФ и левое крыло 2-го УФ начали операцию по захвату оставшихся в руках немцев областей Венгрии и Венского промышленного района. В конце марта они разгромили группу армий «Юг» и часть группы армий «Е», в результате чего рухнул весь южный фланг немецкой обороны. К 4 апреля советские войска заняли западную Венгрию, пересекли австро-венгерскую границу и 6 апреля подошли к Вене. После недельных ожесточенных уличных боев они овладели австрийской столицей. К 16 апреля немцы были изгнаны из Бургенланда и восточной части Штирии и Нижней Австрии.

Падение Берлина. Капитуляция Германии (16 апреля – 8 мая)

В середине апреля 1945 войска 1-го Украинского и 1-го и 2-го Белорусских фронтов приступили к финальной операции по разгрому гитлеровской Германии. Был разработан план по уничтожению групп армий «Центр» и «Висла», взятию Берлина и выходу к Эльбе для соединения с союзниками.

16 апреля части 1-го БФ атаковали центральный участок немецкой линии укреплений на Одере, но натолкнулись на упорное сопротивление, особенно у Зееловских высот. Только 17 апреля ценой огромных потерь им удалось взять высоты. 19 апреля они пробили 30-км брешь в обороне противника, устремились к Берлину и 21 апреля достигли его пригородов. Менее кровопролитным оказалось наступление 1-го УФ, который уже 16 апреля форсировал Нейсе, к 19 апреля широким фронтом прорвал немецкую оборону, разгромил 4-ю танковую армию и двинулся на Берлин с юга. 24 апреля войска 1-го УФ и 1-го БФ окружили севернее Котбуса франкфуртско-губенскую группировку, а 25 апреля завершили окружение берлинской группировки. В тот же день подразделения 1-го УФ вышли к Эльбе и в районе Торгау встретились с частями 1-й американской армии: Восточный и Западный фронты соединились.

2-й БФ действовал на северном фланге, стремясь помешать группе армий «Висла» прийти на помощь Берлину.

26 апреля 1-й УФ и 1-й БФ приступили к ликвидации двух окруженных группировок вермахта. Отразив попытку 12-й немецкой армии пробиться к Берлину с запада, они к 28 апреля захватили окраины города и завязали бои за центральные кварталы. 30 апреля Гитлер покончил жизнь самоубийством. 1 мая был взят рейхстаг. 2 мая Берлин капитулировал. За день до этого был завершен разгром франкфуртско-губенской группировки. К 7 мая советские войска вышли на оговоренную с союзниками линию Висмар – Людвигслуст – Эльба – р.Заале. 8 мая в Карлхосте представители германского командования подписали акт о безоговорочной капитуляции. В тот же день части 1-го УФ заняли Дрезден. 9 мая сдались немецкие войска в Северо-Западной Литве (группа армий «Курляндия»).

Освобождение Чехословакии (10 марта – 11 мая 1945)

Последней страной, освобожденной Красной Армией, была Чехословакия. 10 марта 4-й УФ, а 25 марта 2-й УФ при поддержке 1-й и 4-й румынских армий начали наступление в Западной Словакии. 4 апреля части 2-го УФ взяли Братиславу; а к 5 мая освобождение Моравии завершилось.

В первых числах мая вспыхнуло восстание против немецких оккупантов в Чехии; 4 мая оно охватило Прагу. 5 мая командование группы армий «Центр» двинуло крупные силы против чешской столицы, но 6–7 мая Красная Армия уже начала операцию по освобождению Чехии: 1-й УФ нанес удар с севера (из Саксонии), 4-й УФ – с востока (от Оломоуца), 2-й УФ – с юго-востока (от Брно). 9 мая войска 1-го и 2-го Украинских фронтов выбили немцев из Праги, 10–11 мая окружили и уничтожили их основные силы к востоку от города и закончили войну на рубеже Хемниц – Карловы-Вары – Пльзень – Ческе-Будеевице.

Военные действия на Дальнем Востоке. Разгром Квантунской армии (9 августа – 2 сентября 1945)

Еще в феврале 1945 на Ялтинской конференции СССР обязался вступить в войну с Японией через два-три месяца после победы над Германией на условиях возвращения ему того, что было утрачено Россией в результате русско-японской войны 1904–1905. В ходе Потсдамской конференции союзники выступили с декларацией (26 июля 1945), в которой потребовали безоговорочной капитуляции Японии и объявили о намерении оккупировать ее до выборов демократического правительства и наказать японских военных преступников. 8 августа СССР объявил войну Японии; 10 августа к нему присоединилась Монголия (МНР). 9 августа 1-й и 2-й Дальневосточные и Забайкальский фронты при поддержке Тихоокеанского флота начали военные действия против дислоцированной в Маньчжурии Квантунской армии. В результате Квантунская армия оказалась расчлененной на несколько частей. На южном Сахалине значительных успехов добилась 16-я армия 2-го ДВФ: начав наступление 11 августа, она уже 13 августа овладела Котонским укрепрайоном и устремилась на юг.

14 августа Япония приняла условия Потсдамской декларации. Однако военные действия в Маньчжурии продолжались. 18 августа советский десант начал высадку на Курильских островах. В этой ситуации полного разгрома командование Квантунской армии 19 августа решило прекратить дальнейшее сопротивление. 22 августа войска ЗБФ вступили в Люйшунь (Порт-Артур) и Далянь (Дальний); войска 1-го ДВФ в тот же день заняли северокорейский порт Вонсан (Гензан), а 24 августа – Пхеньян. 25 августа от японцев был очищен весь Южный Сахалин, 23–28 августа – Курильские о-ва. 2 сентября Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции.

Итоги Великой Отечественной войны.

Победа досталась СССР дорогой ценой. Оценка человеческих потерь до сих пор остается предметом ожесточенных дискуссий. Так, безвозвратные советские потери на фронтах, по разным подсчетам, варьируются от 8,5 до 26,5 млн. чел. Общий материальный ущерб и военные издержки исчисляются в 485 млрд. долл. Было разрушено 1710 городов и поселков городского типа, более 70 тыс. деревень.

СССР отстоял свою независимость и способствовал полному или частичному освобождению ряда европейских и азиатских стран – Польши, Чехословакии, Австрии, Югославии, Китая и Кореи. Он внес огромный вклад в общую победу антифашистской коалиции над Германией, Италией и Японией: на советско-германском фронте было разгромлено и взято в плен 607 дивизий вермахта, уничтожено почти 3/4 всей немецкой боевой техники. СССР сыграл важную роль в послевоенном мирном урегулировании; его территория расширилась за счет Восточной Пруссии, Закарпатской Украина, района Петсамо, южного Сахалина, Курильских о-вов. Советский Союз стал одной из ведущих мировых держав и центром целой системы коммунистических государств на евро-азиатском континенте.

Использованные материалы

- Энциклопедия "Кругосвет" http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/VELIKAYA_OTECHESTVENNAY...0,1

- Сайт по истории РККА http://www.rkka.ru/maps/2period.jpg