|

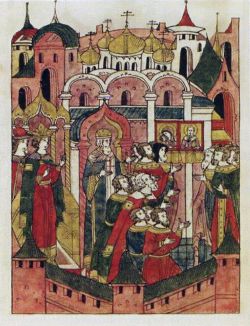

| Свт. Николай "Великорецкий". Русская икона (XVI в.). Церковно-археологический кабинет Московской духовной академии |

Празднование 29 июля, в память о перенесении образа из Вятки в Москву в 1555 году

Икона была обретена чудесным образом в Вятской земле в XVI веке. По преданию, некий христианин, отправившийся из дома по делам, увидел около реки Великой множество горящих свечей. В недоумении он остановился, но затем поехал дальше. На обратном пути на том же месте он вновь увидел горящие свечи. Когда же он подошёл к тому месту, то увидел икону святителя Николая. С благоговением взяв икону, он привёз её в свой дом, но никому не сказал о чудесном обретении этой иконы.

В скором времени местному жителю по имени Иоанн, бывшему 20 лет в расслаблении, явился в сонном видении святитель Николай, повелел прикоснуться к его иконе, обретённой у реки Великой, и обещал исцеление. Иоанн усомнился в истинности видения. На следующую ночь святитель вновь повелел расслабленному пойти к его иконе. Тогда Иоанн рассказал домашним о явлениях святого. Когда расслабленного принесли в дом, где была чудотворная икона, он увидел исходивший от образа свет, как от множества свечей. После поклонения святой иконе Иоанн стал совершенно здоров.

|

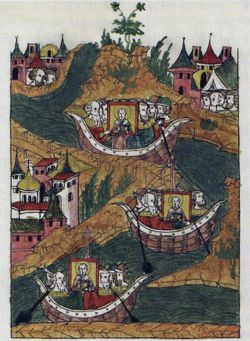

| Путешествие иконы свт. Николая Чудотворца (Великорецкого) на судах по Вятке, Каме и Волге. Миниатюра из Лицевого летописного свода (1570-е гг.). Гос. исторический музей, Москва (Син. № 962. Л. 175) |

Во второй половине XVI столетия, во время пожара в Прокопиевском храме, чудотворная икона незначительно пострадала от огня. Царь Иоанн Грозный повелел принести чудотворную икону в Москву, где её поновили и одели в новый драгоценный оклад. С Великорецкой иконы святителя Николая, и в Москве прославившейся многочисленными чудесами, был сделан список, который поставили в Успенском соборе в Кремле. Другая копия Великорецкой иконы стала храмовым образом в Никольском приделе в Покровском храме (Василия Блаженного) в Москве. По свидетельству летописей, от Великорецкой иконы святителя Николая, находившейся в Никольском приделе Покровского собора, совершались многие чудеса. Москвичи во множестве приходили к чудотворной иконе и особо чтили её, так что Покровский собор ещё назывался храмом Николы Великорецкого. Придел во имя святителя Николая был освящён митрополитом Московским Макарием 29 июля 1555 года. В тот же день было установлено празднование перенесения чудотворного образа святителя Николая из Вятской земли в Москву. Это число избрано, видимо, потому, что 29 июля празднуется рождество Святителя. В уставе Московского Успенского собора (около 1634 года) под 29 июля сказано: "Празднество Николе, чудотворцу Великорецкому. Бывает крестный ход"".

Явленная Великорецкая икона примерно через год была возвращена в Хлынов и поставлена в новом храме во имя святителя Николая.

Молитвословия

Тропарь, глас 3

Я́ко драгоце́нное бога́тство,/ прии́де к нам от Вели́кия реки́ Вя́тки/ в ца́рствующий сей град наш Москву́/ честна́я ико́на о́браза твоего́, святи́телю Нико́лае,/ и мно́гая у́бо чудеса́ в прише́ствии свое́м сотвори́,/ боля́щия исцели́ и вся челове́ки удиви́./ Сего́ ра́ди повеле́нием самоде́ржца царя́/ списа́ся с нея́ сия́ честна́я ико́на твоя́/ на просвеще́ние и моле́ние всем лю́дем ца́рска гра́да,/ ю́же днесь зрим и покланя́емся ей,/ моля́ще тя, таи́нника Христо́ва:/ моли́, свя́те, о всех нас,// дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4 (подобен: Вознесыйся:)

Днесь всеусе́рдне восхваля́ем тя, святите́лю о́тче Нико́лае,/ и честны́й сей о́браз твой ве́рно почита́ем,/ и любе́зно целу́ем и́,/ я́ко ве́лие таково́е дарова́ние нам от Христа́ Бо́га дарова́ся,/ па́че бо сапфи́ра и топа́зия,/ принесе́ся к нам от ме́ста, реко́маго Вя́тка, в ца́рский град,/ на исцеле́ние всем приходя́щим к нему́ с ве́рою./ Тем спрославля́ем твою́ святу́ю па́мять,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Литература

- Димитрий (Самбикин), архиеп. Месяцеслов святых всею Русскою Церковью или местно чтимых. Вып. 11. Тверь, 1901, с. 342-343.

- Маханько М. А. "Великорецкая Вятская (Никола Великорецкий) икона" (раздел статьи "Николая Чудотворца, святителя, чудотворные иконы") // Православная энциклопедия, т. 50, с. 675-681 (опубликовано: 20 декабря 2022 г.):

Использованные материалы

- Минея-июль, ч. 3, изд. МП, с. 297 (статья о праздновании; тропарь и кондак)